La intimidad del deseo y la escritura, la lectura y un exterior que libera e interpela en los mundos de Duras, Beauvoir, Storni, Ernnaux mientras Graciela Batticuore (autora de Lectoras del siglo XIX. Imaginarios y prácticas en la Argentina, 2017, y los poemas de Sol de enero,2015 y La noche, 2016) reflexiona junto a ellas sobre la felicidad y la libertad.

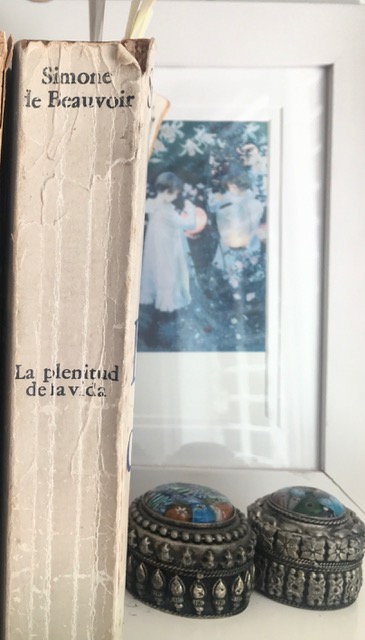

18 de setiembre. Viernes a la tarde, anochece, estoy sola en casa. El tiempo no alcanza ni siquiera en el espacio cerrado de la cuarentena, en estos días se multiplican las clases por zoom mientras trabajo en la Historia feminista y escribo un artículo postergado hace tiempo sobre Manuel Belgrano. Voy de una cosa a la otra, de una época en otra hasta mi propio ahora, me entusiasmo, me apasiono con el siglo XIX y con el XX. Simone parece que me mira con sus ojos impávidos debajo del turbante, me espera en la mesita de luz, en el peldaño de la escalera donde dejé apoyado el segundo tomo de la autobiografía, en la mesada de la cocina, en todos los lugares donde quedaron desparramados los libros suyos que me fueron llegando por correo en estos últimos meses. En medio de los trabajos, la pandemia prolongada y la incertidumbre sigo leyéndola. Mientras subo la escalera busco esas páginas que dejé subrayadas en La plenitud de la vida, las encuentro, las leo:

“Me senté en una de mis sillas color naranja, respiré el olor a estufa de querosén, contemplé con una mirada perpleja el papel virgen: no sabía qué contar. Hacer una obra es en todo caso hacer ver el mundo; a mí, su presencia bruta me aplastaba y no veía nada: no tenía qué mostrar”.

Simone quiere escribir una novela. Hace mucho lo planea pero ahora Sartre lo espera también, confía en ella como autora y le insiste para que trabaje. Simone no quiere decepcionarlo, por eso lo intenta cada tarde pero lo hace con desgano, sin convicción, imitando modelos literarios, comprobando que no ha vivido todavía lo bastante para contar una historia que valga la pena de verdad. El resultado es fatal: “no tiene qué mostrar”.

Hace poco que vive sola en París, alquila una pequeña habitación que le ofrece independencia en casa de su abuela. Sartre también vive con los abuelos en Luxemburgo. Se encuentran por las mañanas, leen, conversan, escriben, pasean, proyectan su destino para dentro de unos meses. Ella siente que alcanzó con él la “felicidad”, pero teme perderla muy pronto (Sartre planea un viaje a Japón que no se realizará pero todavía no lo saben); también desconfía ella de esa felicidad al comprobar que ahora no quiere tanto escribir sino viajar, vivir, andar, y sobre todo quiere amar. No sólo a Sartre sino a otros hombres, lo sabe por las noches, en esos viajes que hace sin moverse de la cama o incluso en las visiones diurnas, como una donde un vagabundo se aparece detrás suyo entre el follaje, en un paraje solitario de Sainte-Radegonde. Simone lo ve acercarse y sale corriendo, huye no sólo de él sino de su propio deseo, que es intenso aunque sea vergonzoso. Después se detiene a pensar, quiere entender de qué se trata lo que siente, y con los años el recuerdo de esos días todavía regresa en la escritura:

“Mi cuerpo tenía sus caprichos y yo era incapaz de contenerlos; su violencia sumergía todas mis defensas. Descubrí que el ansia, cuando ataca a la carne, no es simplemente una nostalgia, sino un dolor; desde la raíz de mi pelo a la planta de mis pies, tejía sobre mi piel una túnica envenenada. Yo aborrecía sufrir; aborrecía mi complicidad con ese sufrimiento que nacía de mi sangre y hasta llegué a aborrecer el susurro de mi sangre en mis venas. En el subterráneo, por la mañana, todavía embotada por la noche, miraba a la gente y me preguntaba: “¿Conocen esta tortura? ¿Cómo es posible que ningún libro me haya descripto nunca su crueldad” Poco a poco la túnica se deshacía; encontraba contra mis párpados la frescura del aire. Pero de noche la obsesión se despertaba, millares de hormigas corrían por mi boca; en los espejos yo estallaba de salud y un mal secreto pudría mis huesos. Un mal vergonzoso. Yo había sacudido mi educación puritana justo lo bastante para poder gozar de mi cuerpo sin trabajo, pero no lo bastante para admitir que me incomodara; hambriento, mendigo, quejumbroso, me repugnaba. Estaba obligada a admitir una verdad que desde mi adolescencia trataba de encubrir: mis apetitos desbordaban mi voluntad. En las fiebres, los gestos, los actos que me ligaban a un hombre elegido reconocía los movimientos de mi corazón y mi libertad; pero mis languideces solitarias solicitaban a cualquier otro; de noche, en el tren Tours-París, una mano anónima podía despertar a lo largo de mi pierna una turbación que me enloquecía de despecho. Callaba esas vergüenzas; ahora que me sentía arrastrada a decirlo todo, ese mutismo me parecía una piedra de toque; si no me atrevía a confesarlas, es porque eran inconfesables. Por el silencio a que me condenaba, mi cuerpo, en vez de un guion, era un obstáculo y le guardaba un ardiente rencor”.

Hay vergüenza en el deseo, hay violencia. Y en la pasión hay dolor, represión, todavía, hay sacrificio, silencio. ¿Pueden marchar juntas la felicidad y la libertad?, esa pregunta la carcome hace tiempo. Si Sartre representa para ella el amor, pero el ardor reclama mundo, gente, exploraciones por “los bajos fondos” de París o del cuerpo, ¿cómo elegir entre una cosa y la otra? ¿Y cómo elegir si la moral todavía se interpone? “Yo no podía separar lo espiritual de la carne”, anota la memorialista interpretando a la muchacha que fue, varias décadas atrás, mientras aclara a los lectores que en esa época no era todavía una militante feminista. No tenía conciencia de los derechos y los deberes de las mujeres. Más aun, dice que no se veía a sí misma como una mujer (sic).

Si el primer tomo de la autobiografía de Simone de Beauvoir está dedicado a mostrar la emergencia de un “yo” profundamente vitalista, que se pone de manifiesto enteramente en la infancia y en la primera juventud, en las páginas de La plenitud de la vida la autora afronta por completo la conciencia del cuerpo y la sexualidad, que son en sí mismos una aventura llena de peripecias, de riesgos, de aprendizajes íntimos. Por eso la autobiografía se presenta en este caso como una suerte de Bildungsroman femenino y moderno, que es el desafío más grande para una mujer decidida a convertirse en novelista. Una mujer que tampoco puede (o no quiere) separar la entrada en la escritura de la asunción de la sexualidad.

Simone publica este libro en 1960 (dos años después del primer volumen, Memorias de una joven formal), en ese momento tiene cincuenta y dos años. Ya es la célebre autora de El segundo sexo (1949), donde, de entrada, introduce una pregunta que se habían hecho antes muchos filósofos pero cuya respuesta, esta vez, logró dar un giro a la historia: “¿qué es una mujer?”. Y Beauvoir contesta: “una mujer no nace, se hace” (lo que equivale a decir que el género no está asociado a la naturaleza sino a la cultura). Para entonces, la escritora ya había publicado La invitada (1943), había fundado con Sartre Les Temps Modernes (1945-2018). Ya había recibido el premio Goncourt por Los Mandarines (1954), donde relata en clave ficcional la historia de amor que vivió en los Estados Unidos con Nelson Algren. Quiero decir que había realizado eso que necesitaba concretar antes de escribir una novela: Simone se había atrevido a vivir y por eso escribía, entre otras cosas, sobre los amores de Sartre con Camille, sobre la relación de los dos con Olga Kosakiewicz y Maurice Merleau-Ponty, sobre su propia historia con Bianca Bienenfeld, con Claude Lanzmann, de quien se enamoró profundamente. Toda la obra de Simone de Beauvoir pone en el centro del relato la conciencia de una vida decidida a explorar el mundo a través del propio cuerpo y de la propia sexualidad. Simone se arriesga, se aventura, se autoimpone el desafío de traspasar la moral de su clase y de su educación. A veces lo logra en la escritura, como en la vida, otras veces no tanto.

*

Me levanto y voy a la biblioteca a buscar un libro de Marguerite Duras, La vida material. Abro, doy vueltas las páginas hasta llegar a lo que busco: “El tren de Burdeos”. Marguerite tenía entonces dieciséis años y un aspecto de niña todavía. Fue un día en que volvían de Saigón, en la misma época del amante chino, así que ya estaba iniciada en el profundo misterio de la sexualidad. Leo, releo, veo el cielo enrojeciendo detrás de la ventana, me quedo pensando. Me impresiona un poco la coincidencia de las fechas: Duras ubica su relato en 1930, el mismo año en que Simone de Beauvoir experimenta esa fiebre juvenil que muchos años después le hace recordar aquella mano anónima en el tren de Tours a París (¿estuvo junto a un hombre en ese tren?, ¿y esa mano la tocó?). La vida material se publicó en 1993. Pienso que Simone no pudo haber leído ese relato antes de escribir el suyo, aunque obviamente conocía a Marguerite Duras, que esa noche no viajaba sola a Burdeos sino que iba acompañada de su madre y de sus hermanos. Claro que eso no le impidió iniciar la charla con un desconocido, extenderse en un aparte amable y distendido que continuó, incluso, cuando todos los pasajeros se fueron quedando dormidos a su alrededor:

“De repente, no pudimos hablarnos más. No pudimos, tampoco, mirarnos más, nos quedamos sin fuerzas, fulminados. Soy yo la que dije que debíamos dormir para no estar demasiado cansados a la mañana siguiente, al llegar a París. Él estaba junto a la puerta, apagó la luz. Entre él y yo había un asiento vacío. Me estiré sobre la banqueta, doblé las piernas y cerré los ojos. Oí que abrían la puerta, salió y volvió con una manta de tren que extendió encima de mí. Abrí los ojos para sonreírle y darle las gracias. Él dijo: “Por la noche, en los trenes, apagan la calefacción y de madrugada hace frío”. Me quedé dormida. Me desperté por su mano dulce y cálida sobre mis piernas, las estiraba muy lentamente y trataba de subir hacia mi cuerpo. Abrí los ojos apenas. Vi que miraba a la gente del vagón, que la vigilaba, que tenía miedo. En un movimiento muy lento, avancé mi cuerpo hacia él. Puse mis pies contra él. Se los di. Él los cogió. Con los ojos cerrados seguía todos sus movimientos. Al principio eran lentos, luego empezaron a ser cada vez más retardados, contenidos hasta el final, el abandono al goce, tan difícil de soportar como si hubiera gritado.

Hubo un largo momento en que no ocurrió nada, salvo el ruido del tren. Se puso a ir más deprisa y el ruido se hizo ensordecedor. Luego, de nuevo, resultó soportable. Su mano llegó sobre mí. Era salvaje, estaba todavía caliente, tenía miedo. La guardé en la mía. Luego la solté, y la dejé hacer.

El ruido del tren volvió. La mano se retiró, se quedó lejos de mí durante un largo rato, ya no me acuerdo, debí caer dormida.

Volvió.

Acaricia el cuerpo entero y luego acaricia los senos, el vientre, las caderas, en una especie de humor, de dulzura a veces exasperada por el deseo que vuelve. Se detiene a saltos. Está sobre el sexo, temblorosa, dispuesta a morder, ardiente de nuevo. Y luego se va. Razona, siente la cabeza, se pone amable para decir adiós a la niña. Alrededor de la mano, el ruido del tren. Alrededor del tren, la noche. El silencio de los pasillos en el ruido del tren. Las paradas que despiertan. Bajó durante la noche. En París, cuando abrí los ojos, su asiento estaba vacío”.

A veces la realidad es honda como un sueño. Se diría que Marguerite lleva al extremo el relato que Simone deja inconcluso en su autobiografía. Marguerite, que contó más de una vez la historia de la niña desflorada por el amante de la China del Norte. Marguerite, que no tiene inconveniente en narrar en primera persona lo que avergüenza. Su literatura está siempre en el límite de la autobiografía o la autoficción, incluso en un libro como este, que reúne crónicas y ensayos. Así que no sabemos si las escenas que refieren esa noche en el tren de Burdeos tuvieron lugar en la vida real o solamente en su fantasía literaria, pero tampoco importa, lo que sí interesa es que esta narradora lleva el relato más lejos que Simone, digamos que lo saca del terreno de la ambigüedad, donde quedó temblando en el aire la mano anónima de otro desconocido, que no sabemos si llegó a tocar la piel de la joven Simone o todo fue producto de su imaginación erótica. En cambio, Marguerite materializa el encuentro en la escritura, compone un relato corto e intenso, cargado de un cierto misterio muy propicio a su narrativa. Cuando habla de dolor, de amor, de sexualidad o también de escritura, Duras busca siempre la metáfora nocturna. Ella también juega esa carta. Y el cuerpo siempre es objeto de una cierta violencia que ejercen sobre él las pasiones y el deseo.

*

Leo a Simone y me acuerdo de Marguerite Duras, escribo sobre ellas. Ahora doy un salto en la geografía pero no en el tiempo. Y se me viene a la mente un poema de Alfonsina Storni publicado en 1925, o sea poco antes de la época en que las dos francesas vivían sus historias sobre andenes al otro lado del océano. En el poema de Alfonsina otra muchacha se traslada en un tren a las afueras de la ciudad, va sentada leyendo el periódico. Yo casi puedo verla como si fuera una de esas mujeres de los cuadros de Hopper que están solas en los bares o en los hoteles, siempre delgadas, un poco ascéticas, con un pequeño gorro que le ciñe a una de ellas la cabeza hasta llegar a la nuca, medio parecido al de Alfonsina en una fotografía de la época (Alfonsina que también fue operaria en una fábrica de gorras). El poema al que me refiero es breve, cuatro estrofas cadenciosas que se van cargando de erotismo a medida que llegamos al final. En los primeros versos, la muchacha aparece leyendo un diario que se le cae abruptamente de las manos. Algo la hizo zozobrar, es la voz de un hombre que habla con otro a sus espaldas la que la subyuga: “sonabas cálida y segura / como de alguno que domina / del hombre obscuro el alma obscura, / la clara carne femenina”, dice el poema. La viajera no se gira para mirar, prefiere que la voz siga siendo para ella una “música sin nombre”. Prefiere soñar “el rostro anónimo”, desear a su desconocido hasta el final: “¡Oh simpatía de la vida! / Oh comunión que me ha valido, / por el encanto de un sonido / ser, sin quererlo, poseída!”

Así termina el poema, inocente o fatal. En 1925, cuando Alfonsina lo publicó en Ocre, ya era una poeta reconocida en su ambiente, también era madre soltera desde 1912 (su hijo Alejandro tendría trece años cuando lo compuso). Alfonsina era ya declaradamente feminista, de hecho había escrito muchas crónicas sobre el tema en la revista La Nota y también en La Nación, entre 1920 y 1921. No solo eso, sino que a los diecinueve años había sido vicepresidenta del Comité Feminista de Santa Fe (colaboró regularmente en las revistas Mundo Rosarino y Monos y Monadas). Alfonsina Storni era combativa y frontal, también era osada, tenía conciencia de la desigualdad de género, de los derechos que debían conquistar las mujeres, aunque no había leído a Virginia Woolf, ni a Simone de Beauvoir, ni siquiera a Victoria Ocampo (ellas no habían escrito todavía sus obras más importantes). Sin embargo, Alfonsina palpó enseguida las consecuencias de ser una mujer transgresora, confrontó las miradas sociales en la calle, la “vergüenza” de una maternidad fuera de protocolos, de un cuerpo que había sucumbido al deseo, de una escritura que se atrevía, también, a nombrar todas esas cosas. Así que llegó, por adelantado, a conclusiones similares a las de Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Marguerite Duras, sobre la experiencia, la vida y la escritura. En una nota que escribió por esos años en La Nación, intentó explicarse y explicar por qué no abundaban en la historia de la literatura las grandes novelistas:

“la mujer novelista produce obras incoloras, falsas, de un romanticismo estrecho y pobre. Y es que una comprensión profunda, supone, también, una vida profunda. Lo que se lee, lo que se observa no basta: nada se entiende como lo que pasa a través del propio sentimiento, pero soltar el sentimiento, entregarlo a todos los impulsos, subir y bajar con la vida, avanzar y recular con ella, ascender hasta lo sublime y caer en la infamia, es romper con los moldes morales que embellecen a la mujer. (…) Luego, una vida extraordinaria destruye en la mujer lo que la hace más preciada: su feminidad. Qué enorme fuerza, en beneficio de su pasión, necesitará la mujer escritora para destruir en ellas su feminidad, que es, justamente, su inevitable adorno para el amor”.

La crónica en cuestión se titula “La mujer novelista”. Fue publicada en La Nación, en marzo de 1921. Pienso que no debe ser casual que varias mujeres escritoras, en lugares tan diferentes del mundo, coincidieran en la necesidad de ganar experiencia para escribir novelas, pero también en los riesgos o las consecuencias que podía acarrear para una mujer tal profesión. Simone lo entendió muy joven y lo dejó asentado después en su autobiografía, en términos de un dilema entre “libertad” y “felicidad”. Por su parte, Alfonsina apuntó a la “feminidad” como un destino fatal que se opone a la aventura, a la libertad, a eso mismo que necesita una novelista para formarse y realizarse.

*

A comienzos y mediados del siglo XX, cuando todavía la moral religiosa y patriarcal tenía un peso muy grande aquí y allá, ni las feministas más radicales se salvaron completamente de esos dilemas. Escribir sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre la sexualidad, implicó entonces –y siempre- para las mujeres, asumir una cierta violencia. Me pregunto si el problema está completamente superado. Si escribir no implica todavía un desafío y un riesgo que afecta a las mujeres de un modo diferencial. Y en este punto vuelvo a la literatura francesa contemporánea, más concretamente a una escritora que fue publicada en Argentina este mes. Se trata de Annie Ernaux, a quien llegué a leer también en estos últimos meses de lecturas intensas, en este caso por recomendación de una amiga y maestra, Cristina Iglesia, que me habló de ella con entusiasmo. Cristina es una gran lectora, así que después de conversar con ella, enseguida busqué algunos libros digitales y leí los primeros títulos que pude conseguir en e book: primero El lugar, a continuación La vergüenza y después El acontecimiento, que acabo de comprar también en papel hace un par de días en Corneja, la librería de mi barrio. Espero escribir más largo sobre Annie en otro momento, por ahora alcanza con decir que toda su literatura es completamente autobiográfica (¿o fotográfica?), su escritura es diáfana, concisa, va directo al punto más crudo, logrando que la realidad de los personajes también nos sacuda. Su escritura tiene belleza y violencia, tiene fuerza, arraigo en lo que toca.

El acontecimiento narra la historia personal de un aborto realizado por la autora cuando era muy joven, a escondidas de la familia, de manera clandestina, cuando, por supuesto, no tenía un marido ni un compañero a su lado. Es la misma historia de tantas mujeres en París o en Buenos Aires o en cualquier parte del mundo, donde no existe o no existía legislación para decidir sobre el derecho a la maternidad o a la interrupción voluntaria del embarazo (la despenalización del aborto en Francia data de 1975, cuando fue promulgada la Ley Veil; los sucesos narrados en el libro se ubican casi diez años antes, a juzgar por la edad de la protagonista). Annie lo cuenta todo hasta el final con precisión, con un compás narrativo que que parece transportarla y transportarnos con ella en el tiempo. El relato es crudo o es franco o es terrible como la realidad.

Pero no es la historia de ese aborto en sí mismo lo que más me conmovió, sino la punzante reflexión sobre la necesidad de escribir para dar sentido al acontecimiento. De eso habla el personaje, la propia escritora: “cuando leo en una novela el relato de un aborto, me embarga una emoción sin imágenes ni pensamientos, como si las palabras se transformaran instantáneamente en una sensación violenta”. Es la necesidad de pasar por el cuerpo, otra vez, esas imágenes y esos hechos vividos, de transmutarlos en palabras que también son parte de la experiencia: “pero también me decía a mí misma que quizás un día me muriera sin haber escrito nada sobre esa vivencia. Para mí, eso sí que habría sido algo imperdonable, no lo otro. Una noche soñé que tenía en las manos un libro que había escrito sobre mi aborto, pero era un libro que no se podía encontrar en ninguna librería y que no aparecía mencionado en ningún catálogo”.

Tardó muchos años Annie Ernaux en llegar a contar lo que se cuenta en este libro, como sucede con las experiencias más intensas de la vida, esas que están destinadas a poner al desnudo los vínculos entre un acontecimiento, la existencia y el sentido de la escritura. Será por eso que hay belleza y hay violencia en su literatura, porque el orden de lo vivido y de lo escrito se buscan y se encuentran en un corte radical e íntimo pero a la vez colectivo. La primera edición francesa de la obra fue publicada en el año 2000 por Gallimard (al año siguiente se tradujo en España), pasaron veinte años y la consistencia del relato nos interpela en el presente de una manera oportuna. También nos recuerda que un lazo profundo une a las escritoras y a las mujeres de todas las épocas y las geografías. La escritura, como la vida misma, es el puente.

Graciela Batticuore

Buenos Aires, EdM, octubre 2020