-El niño resentido de César González, Buenos Aires, Reservoir narrativa, 2023

-Escribir un silencio de Claudia Piñeiro, Buenos Aires, Alfaguara, 2023

–El crepúsculo del mundo de Werner Herzog, traduc. por Marina Bornas, Buenos Aires, Blackie Books, 2023.

Los motivos que nos llevan a la lectura de un libro se multiplican cuando intentamos enumerarlos, en el instante en que creemos acertar una razón se impone otra más certera o eficaz. Esos caminos se bifurcan, y se entreveran, si lo que tratamos de dilucidar es por qué leemos varios libros a la vez, mejor, por qué coinciden tres libros en un mismo tiempo de nuestra lectura. ¿Somos nosotros quienes decidimos o serán los libros que nos atropellan en busca de afinidades? Es cierto que no siempre llegamos a preguntárnoslo –hay lecturas que se pierden en el camino hacia otras- y que esas preguntas no irrumpen mientras mantenemos fijos los ojos en las páginas sino después, cuando lo leído se convierte en un susurro capaz de interpelarnos en cualquier situación. ¿Es solo la coincidencia del azar de su publicación, o la ansiedad, la que nos lleva a leer varios libros a la vez? Tiendo a creer que no, y sobre todo considerando mi lectura en paralelo de El niño resentido (2023) de César González, Escribir un silencio (2023) de Claudia Piñeiro, y El crepúsculo del mundo (2023) de Werner Herzog. Aun siendo completamente diferentes, cada uno alumbra y dialoga con el otro como si entablaran una lectura en secreto, mientras yo los leo -o los leía- creyendo mantener el control de cuanto habita en ellos.

I. La llave de una novela o, mejor, ¿qué podría ser –y no ser- una novela?

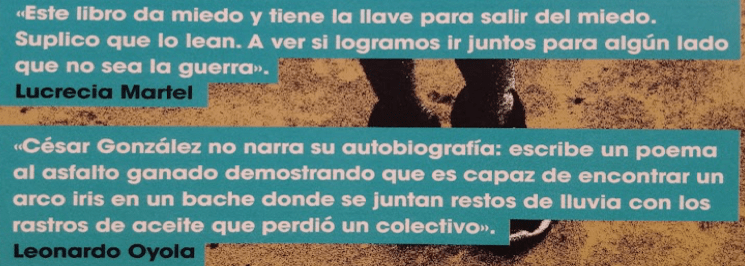

La contratapa de El niño resentido reúne dos textos. En uno se destaca que “César González vindica su linaje” y que estamos ante “una novela lujuriosa y austera a la vez” que pone en primer plano “los devastadores años 90. Un wéstern como los de la tele. Uno de balaceras y choques y persecuciones. Uno de policías y ladrones”; el otro es un comentario de Lucrecia Martel que sostiene que el libro “señala con precisión las cosas que no se ven a través de los vidrios polarizados. Correr por pasillos que jamás voy a poder visitar de noche y entender de qué huyo. Una modesta alcantarilla por donde se escurren las ideas con las que enmascaramos nuestros privilegios. Este libro da miedo y tiene la llave para salir del miedo. Suplico que lo lean. A ver si logramos ir juntos para algún lado que no sea la guerra.” Los tonos y las perspectivas de esos textos son bien diferentes –al punto que casi no parecen referidos a la misma narración-, el lector puede inferir, y más al leer la solapa, que es una novela basada en la vida del autor o una crónica de sus primeros quince años. En la faja incorporada al volumen, Leonardo Oyola retoma ese aspecto, aun sin dejar de expandir, como una justa vindicación literaria, el encuentro de géneros: “César González no narra su autobiografía: escribe un poema al asfalto ganado demostrando que es capaz de encontrar un arco iris en un bache donde se juntan restos de lluvia con los rastros de aceite que perdió un colectivo.”

Entonces, “un western como los de la tele”, un libro que “da miedo y tiene la llave para salir del miedo”, una novela basada en la vida del autor, una novela realista que se lee como “un poema al asfalto ganado”, y que comienza con un recuerdo del “yo” narrador a sus 4 años. Mientras su mamá, de 20 años, y su tía preparan papeles de cocaína para vender, él aprovecha la distracción para dejar atrás la puerta de ese departamento en planta baja de un monoblock, camina en la oscuridad y cae en el pozo de una cloaca. Empezaba a ahogarse, cuando una vecina corre y se hunde en la mierda para salvarlo.

La solapa del libro señala que César González nació en 1989 en la villa Carlos Gardel, que estuvo bajo encierro entre los 16 y 21 años, y que publicó libros de poesía, de ensayos, de crónicas, y que es productor musical y cineasta. Menciona cada uno de sus libros y sus ocho películas; no dice que es considerado una de las miradas destacadas del nuevo cine argentino, tampoco si El niño resentido es su primer libro de narrativa, crónica autobiográfica o novela que toma aspectos de su vida. ¿Por qué sería relevante que diga eso último? Lo importante es, en todo caso, la implicancia de la omisión.

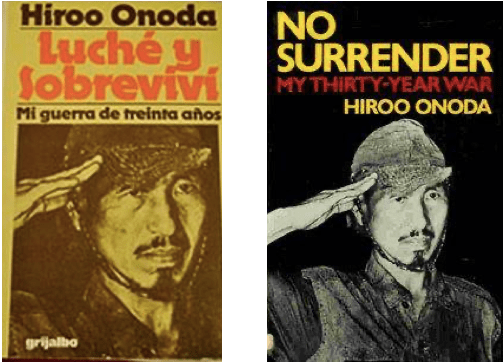

Publicado en Argentina un mes después del libro de César González, El crepúsculo del mundo, de Werner Herzog, destaca en su portada que se trata de una novela del gran director de cine alemán. The New York Times: “La primera novela de Herzog es…maravillosa.” Otra vez: lo que importa no es la mención de la palabra sino su implicancia. La materia narrativa de El crepúsculo del mundo es la historia de Hiroo Onoda, el soldado japonés que siguió combatiendo en una isla de Filipinas sin saber, o sin aceptar creer, que la Segunda Guerra había terminado; fue encontrado recién en 1974. La historia de Onoda dio mil veces la vuelta al mundo; el mismo año en que fue hallado se publicó su historia en Japón y al mismo tiempo en EE.UU., No Surrender, -solo habían pasado cuatro años del fracaso de la milicia del escritor Yukio Mishima, que terminó con el ritual del seppuku- y se tradujo en español al año siguiente como Luché y sobreviví. Mi guerra de treinta años. Hasta en los programas cómicos de tevé en Argentina se hacían referencias a Onoda, que murió en 2014, a los 91 años. Acaso la popularidad de Onoda sintonizara con el mito de Robinson Crusoe que habita en cada uno de nosotros, como decía Marthe Robert en clave freudiana, o fuera la obstinación hasta la locura que tanto nos seduce –en nuestras propias islas nos entregamos furiosamente a una misma cosa, sin aceptar llamarla obstinación, mucho menos alienación-, o las íntimas guerras en las que capitulamos. Quién lo sabe. Pero, ¿en qué aspecto de la historia de Onoda decidió recalar Herzog si ya era conocida en detalle su cotidianeidad en la isla de Lubang? Por supuesto que nadie aseguraría sin temblar que contar lo mismo no es descubrirlo por primera vez, ni siquiera en estos tiempos en los que la historia parece tan inhabitada como lejana en el fervor instantáneo de las aplicaciones de celulares. Herzog es consecuente en El crepúsculo del mundo, insiste en narrar esa materia que atraviesa todas sus películas: el exceso del despojo. Lo imposible, lo descomunal, la puesta al límite, lo salido de lugar, lo que escapa al esquema lógico, todo eso -¡que es tan Herzog!- forma parte del exceso, y el despojo es el paulatino empequeñecimiento de cuanto queda a su alrededor.

Una advertencia abre la novela: “Muchos detalles son correctos; otros muchos no lo son. Lo importante para el autor es otra cosa, algo fundamental, algo que creyó identificar durante su encuentro con el protagonista de esta historia.” Un solo encuentro: Onoda lo invita a ver, en 1974, los restos del uniforme que había mantenido con innumerables remiendos en los 30 años de su guerra. Exceso del despojo. ¿Por qué aclarar que algunos detalles “no son correctos”? ¿Una estrategia de la novela realista más clásica que multiplica la veracidad en todo lo demás, aun sin mencionar cuál es uno y cuál lo otro? “Teníamos muchas cosas en común porque yo había trabajado en la selva en condiciones difíciles –escribe Herzog- y podía hablarle de cosas que él no podía compartir con nadie más y lanzarle preguntas que otros no le hacían.” Esas preguntas acaso estén incorporadas como respuestas en los intersticios de la novela. Mientras conversan con la ayuda de un traductor, Onoda le muestra su uniforme y algo particular escondido en la cintura de esas ropas, un frasquito de cristal con aceite de coco que había preparado en la selva.

Escribir un silencio, también salido de imprenta en el mes de octubre, reúne artículos, columnas de opinión, ponencias y conferencias de Claudia Piñeiro, una de las escritoras argentinas más reconocidas y populares de hoy en el país, por sus novelas, sus guiones de cine y series televisivas –El reino (2021) que, dicho sea de paso, podría ser leída a fines de 2023 en consonancia con el ascenso del nuevo gobierno nacional-, como por sus intervenciones públicas, como fue, en 2018, su discurso en la Legislatura durante el Debate sobre la ley del aborto. En un país raleado de lectores y en el que todos estamos apremiados por preocupaciones y urgencias, no deja de llamar la atención la sintonía precisa entre los escritos de la autora con el público lector. Un fenómeno que pareciera catapultarnos varias décadas atrás, cuando el país y las expectativas por los libros resultaban completamente diferentes.

En una ponencia en Santiago de Chile, en la Cátedra Bolaño, en 2019, Piñeiro propuso al auditorio, ya iniciada su intervención, modificar el título anunciado en el programa y que en vez de ser “El lugar del escritor: literatura y compromiso” fuera “El lugar de escritora: literatura y compromiso.” Un giro para poner en foco una problemática: “Así como a nosotras nos han entrenado durante siglos para sentirnos incluidas en el modo masculino de sustantivo, escritor, quiero intentar que los hombres hoy hagan lo mismo que las mujeres hemos hecho por tanto tiempo: aceptar una convención. ¿Se puede? ¿Cuesta sentirse parte del universal ´las escritoras´ siendo hombre?” Un modo de argumentar a partir de la mostración y lograr así que las ideas se hagan lugar con el cuerpo de su evidencia. Un pensar compartido, un pensar juntos –diría Rita Segato-, en vez de la mera declaración de lo ya pensado. En otra ponencia, esta vez en México, de 2022, refiriéndose al silenciamiento de las voces femeninas (ver “El peligro de las nuevas formas de silenciamiento”) expone distintos casos de la tradición cultural argentina, como el de la novelista Rosa Guerra, autora de Lucía Miranda (1860), el de la destacada narradora de suspenso María Angélica Bosco, los prejuicios y las acusaciones sobre Cometierra de Dolores Reyes y también, entre otros, las amenazas recibidas ante el estreno de El Reino y el intento de magnicidio contra la ex vicepresidenta perpetrado en esos mismos días de 2022. Y concluye: “La escritoras no somos ajenas a este clima de época. La violencia silencia, el agravio silencia, la amenaza silencia.”

II.Escritoras / escritores / exclusiones

Claudia Piñeiro (1960) publicó su primera novela en 2004, pero fue a partir de 2005, después de obtener el Premio Clarín de Novela con Las viudas de los jueves, que empezó a cobrar visibilidad entre los lectores. Desde entonces publicó una novela cada dos años, guiones de cine y piezas de teatro, y buena parte de los textos reunidos en Escribir un silencio. Una colección tan variada como es la amplitud de sus lecturas –toda ocasión le es propicia para mencionar a autoras y autores, sin que medie contraseña alguna-, y la diversa procedencia de su publicación original, que abarca desde diarios nacionales y extranjeros hasta revistas de obstinada circulación, entre ellas Escritores del Mundo, donde colaboró y ha sido una promotora entusiasta.

En el título Escribir un silencio resuena por lo bajo la insistencia de un límite que es preciso sobrepasar. “Escribo –dice- para encontrar las palabras que cuenten esos silencios, silencios anteriores, los que duelen, los que pueden convertirse en volcán.” Ese límite a superar subyace en cada uno de los textos con diversas fisonomías. Puede ser el silenciamiento impuesto, o la situación inherente a la voz de las y los escritores en la escena pública, como en “¿Qué se espera de un escritor?” (Feria del Libro de Buenos Aires, 2018) donde hace foco en la incomodidad ante la autoridad: “Me atrae ese lugar para el escritor: el del conflicto con la autoridad. Entendiendo por autoridad -en nuestro caso- el Estado, la industria editorial y los intolerantes que pretenden imponer cómo debemos vivir.” Pero el silencio cobra también la forma de una enfermedad, como en 2014, cuando algo obstaculiza su posibilidad de escribir y ella se niega a escucharlo hasta que el cuerpo grita con un desmayo. Los estudios médicos le diagnostican un coágulo en el cerebro que debe ser disuelto con una intervención quirúrgica; superada esa situación vuelve a escribir: “Tengo trombofilia, la tuve siempre, no debí nunca tomar estrógenos, no me lo habían advertido antes. Mi cuerpo mandó señales que no vi. Se cansó de mandar señales. Hasta que, con astucia, envió una que, sabía, ya no iba a ignorar: no poder escribir.”

La autoridad a enfrentar fue, en ese caso, el discurso de las investigaciones médicas: “El coágulo se formó por el uso de anticonceptivos con estrógenos que me indicó mi médico ginecólogo. El neurólogo me dice que el 90 por ciento de las mujeres que entran a esa clínica con una trombosis cerebral o ACV es por ingesta de anticonceptivos con estrógenos. Anticonceptivos que también le recetan sus médicos.” ¿Por qué no se conocía ampliamente esa relación –o al menos, no la conocían esos ginecólogos- hasta el momento que Piñeiro hizo pública su situación? En una entrevista con Luciana Peker (Página 12, 4/7/2014), destacó: “Hay algunos análisis que las obras sociales no los autorizan por los costos, siempre se vuelve a recaer sobre el cuerpo de la mujer.” Sin duda que en esa trama silenciera actúan mandatos internalizados acerca de papeles a cumplir, aspectos en los que Piñeiro indaga en particular en dos textos, “Mujer a los 50” y, tiempo después, en “Mujer a los 60”, donde retoma y cuestiona parte de sus argumentos previos en torno al cuerpo y la menopausia: emanciparse también de la imposición de considerar una edad fija para realizar cambios decisivos en una vida. ¿Desde la autoridad de quién habría un momento preciso? ¿Para todas las personas?

Una y otra vez es la experiencia propia vibrando en la experiencia colectiva. Ese principio que articula las conductas de los personajes de sus novelas, emergió en su intervención pública, sin mediar la ficción, en 2018, en su exposición ante la Cámara de Diputados al debatirse la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y emergió como un volcán, podríamos decir tomando uno de sus giros. El centro de su argumentación no se definió esta vez por la mostración de casos, privilegió concentrarse en el lenguaje como espacio de litigio, en tanto decir y elegir qué decir no solo es afirmar una expresión propia sino que puede ser un modo de callar al otro o de robarle la palabra. Es decir, eligió romper con la pretendida neutralidad del uso del lenguaje justamente en ese espacio del Estado donde la Palabra de la ciudadanía se pronuncia –o debería hacerlo- a través de sus representantes. “Cada vez que alguien dice ´yo estoy en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque estoy con la vida´, nos excluye a todos los que sí queremos una ley que permita la interrupción”, sostiene en su exposición: “Cuando ustedes dicen que no están de acuerdo con una ley de interrupción del embarazo porque están ´a favor de la vida´, están haciendo una operación de lenguaje para separar a la sociedad y dejarnos afuera. Eso no lo acepto. (…) Les pido, por favor: no nos ofendan más, no nos discriminen más. Todos estamos a favor de la vida. Ustedes opinan que la ley no es lo mejor, nosotras opinamos que sí.”

El mismo año, 2005, que Claudia Piñeiro comienza a hacerse popularmente visible como escritora, César González entra a “la tumba” a los 16 años y recién volverá a salir cinco años después. No podría ser más contrapuesta la formación y trayectoria de ambos escritores: en Las viudas de los jueves la intriga está urdida en torno a unas extrañas muertes que se dan en un barrio cerrado, ese tipo de urbanizaciones que crecieron en los 90 para sectores medios altos y clase alta buscando distanciarse de la creciente conflictividad social de la ciudad. En mayo de 2005, César González se escapaba de la policía con el segundo auto robado en una noche y recibió varios disparos, el juez decide que quede al cuidado de su madre; en julio, aún convaleciente de una herida en la pierna, es detenido en la Villa Carlos Gardel por ser el telefonista en un secuestro y comienza ese largo tiempo en “la tumba”. Allí termina El niño resentido, nada sabemos cómo llegan los libros a su vida y se hace escritor y cineasta; sí conocemos su fascinación compartida con la madre por ver películas. El chico de 4 años caído en una cloaca, que a lo largo de la infancia odiaba la cocaína que veía a su alrededor y se alejaba de los robos “piraña” que hacían los pibes a los autos que después dejaban en la villa (“De esos autos robados comían un montón de familias. Algunos preferían llevarse el cobre; otro, el aluminio; otros se conformaban con alguna rueda”), caía “empastado” con varios disparos en el cuerpo, y meses otra vez. Leemos en El niño resentido: “Nunca brillé tanto como cuando fui delincuente. La belleza de robar consistía en la dichosa ilusión de que la justicia podía saborearse en un instante. Toda la sumisión retenida en la saliva durante generaciones se abreviaba, superaba y transformada en los avances de un altivo malón. Protagonista en un sanguinario y noctámbulo cuento de hadas.”

Al leer ese tipo de frases es difícil no validar el comentario de Leonardo Oyola, más allá, por cierto, de reconocer que César González “vindica su linaje”, que asume aquellos días como huellas inescindibles de su identidad y no deja de afirmarlo como escritor y cineasta. No es casual que entre los agradecimientos de El niño resentido mencione a Jean Genet, Kerouac, London, Roberto Arlt y Angela Davis “por inspirarme con su literatura para el presente libro”, y no por ejemplo a Jean Valjean, el héroe de Los Miserables. Lo que destaca son las letras que se hacen con la experiencia vivida. En uno de los poemas de su primer libro, La venganza del cordero atado (2010), puntualiza el valor de la escritura: “¡Letras, máscara de mi herida!/ Aliéntame esta tarde /que si no escribo soy piedra /y vuelvo a ser tan solo un expediente.” Por eso llama la atención que en la edición del libro –y por cierto que no me refiero a la narración del autor-, no haya una sola palabra en los paratextos que indique cómo el adolescente delincuente se encontró con los libros.

La primera noticia que tuve acerca de César González fue en 2010, a través de una nota de cuatro páginas de Pablo Perantuono en la revista Rolling Stone. La tapa de ese número de junio tenía una fotografía de Mick Jagger muy joven junto al título “Exilio Psíquico en un búnker de Francia”, referida a la grabación de un disco del 72, Exile on Main St. César González tenía 21 años y estaba en libertad desde hacía unos meses, en cinco años había atravesado distintos “institutos de menores”, todos con nombres de próceres, como si los internos tuvieran que rendirse a los pies de la Historia: El San Martín, El Mitre, El Sarmiento, El Roca. En uno de esos institutos, a través de un “taller de magia”, el coordinador del grupo, Patricio “Merok” Montesano, le prestó los primeros libros, De Ernesto al Che de Ferrer Zorrilla y Operación Masacre de Rodolfo Walsh. “Ahí empecé a darme cuenta de mi realidad,” decía González: “Me di cuenta de que mis escenarios habían sido la cárcel y la villa. Y empecé a tratar de cambiarlos. Yo sé que es un frase, pero es la verdad: me di cuenta que tenía que cambiar y de que, por el momento, mis únicos refugios eran los libros.” A esas lecturas se fueron sumando otras tantas. Terminó la escuela secundaria bajo “encierro”; pronto comenzaría el CBC para ingresar a la carrera Filosofía, que abandonó para dedicarse al cine.

III. Lo minúsculo, el detalle, lo que se revela y no puede ser capturado

Un pasaje de El niño resentido: “Vivir en una casa tan pobre, apretados, dormir sobre un desnutrido colchón, en un lugar donde nadie tenía un cuarto propio, donde el único salario era el de mi abuela, hacía que deseara estar al ciento por ciento de mis capacidades físicas para reanudar cuanto antes mi vida callejera. Robar era una minúscula revancha.

En ese entonces mi razonamiento era bien simple: ¿Por qué algunos tuvieron de todo y yo no tuve nada? ¿Quién explicaba las razones de esa desigualdad tan obscena?”

La realidad es cruda. Decir lo mínimo para que se lea justo esa realidad sin tratar de encrudecerla, de otro modo dejaría de ser esa realidad. Pienso en “una minúscula revancha” y me detengo en el adjetivo que no encrudece. El joven delincuente habrá pensado en “la revancha”, el escritor en lo minúsculo para que se perciba completa en su inmensidad. La falta de “un cuarto propio”: la cruda realidad desde Virginia Woolf a César González. Herzog decía en Manual de supervivencia (2011, entrevistado por H.Aurbon y E.Burdeau): “Leo el corazón humano. Es una parte importante de mi profesión. A leer el corazón humano no se aprende, sólo la experiencia lo puede enseñar. Hablo de experiencias muy elementales. ¿Qué significa estar preso? ¿Qué es tener hambre? ¿Qué es criar hijos? ¿Qué es la soledad en el desierto? ¿Qué significa estar enfrentado a un verdadero peligro? Experiencias básicas, lo más elemental que existe. Pero la mayoría de nosotros ignora esas experiencias, excepto la de tener hijos.”

César González lee el corazón del que fue, ese “niño resentido” al que recién ahora puede nombrar de esa manera. Un corazón propio que late ajeno. El pulso de uno se aceleraba por la carencia, el pulso del narrador por lo que tiene de entrañable y extraño a la vez. (Fue para destacar esa diferencia, tal vez, que César González termina El niño resentido cuando el “yo” entra en “la tumba”, pienso entre paréntesis). Herzog también podría haber leído ese corazón, pero se decidió por el de Hiroo Onoda, preso en una selva durante treinta años. El soldado japonés no podía dejar de cumplir la orden de permanecer en la isla de Lubang hasta ser relevado, el “yo” de El niño resentido desoye las leyes de una sociedad que se niega a explicar las razones de tanta desigualdad. La realidad puede ser cruda, pero la sociedad se ocupa de escamotear las razones.

Escamotearlas, negarlas, justificarlas. Onoda estuvo preso en esa isla durante treinta años, pero no se ignoraba su paradero: recién en diciembre de 1959 se lo había declarado muerto, aunque circulaban versiones de que seguía en esa isla vivo, y es más, en 1972 Onoda y su compañero Kozuka hasta se habían enfrentado a la policía. Y ni siquiera era el primer soldado japonés que había estado en condiciones similares, un año antes de que Onoda regresara a Japón había vuelto de otra isla el sargento Soichi Yokoi. ¿Qué hizo que fuera la historia de Onoda la que dio mil veces la vuelta al mundo? Charles S. Terry (EE.UU, 1926-1982), especialista en la historia y el arte de Japón y responsable de la traducción de No Surrender, arriesga que Japón encontró en Onoda al “auténtico héroe de guerra”; Yokoi (1915-1997) era un “hombre demasiado corriente para ostentar la dignidad de héroe”. Sobre la cruda realidad de Onoda las autoridades japonesas encontraron –y construyeron- su historia colectiva que no dejaba de ser auténticamente real. Terry puntualiza que la memoria de Onoda era descomunal, que a los tres meses de su regreso había dictado dos mil páginas con su historia, aun no habiendo tomado notas durante los treinta años de su encierro, y que un semanario japonés comenzó a publicarlas de manera seriada en julio del 74, al mismo tiempo que se preparaban las versiones del libro en japonés y en inglés. En El crepúsculo del mundo, Herzog no se ocupa de esos pormenores, o lo hace de manera tangencial a través de dos aspectos, con el título que remite a una caída (acaso, la de los ídolos, donde Nietzsche decía: “´Toda verdad es simple´ ¿No será esto una mentira al cuadrado?”), y con la irrupción de Norio Suzuki, de 22 años, que fue a la isla de Lubang en busca de Onoda:

“-A mí nadie me encuentra. Nadie lo ha conseguido en veintinueve años.

Suzuki se siente alentado.

-Pues yo llevo aquí dos días y ya lo he encontrado.

(…)

-¿Y cuáles son tus otros dos objetivos?

-Encontrar al yeti…

-¿A quién?

-Es el monstruo del Himalaya. El abominable hombre de las nieves, que tiene el cuerpo cubierto de pelo. Han encontrado sus huellas, existe de verdad. Y mi otro objetivo es ver a un oso panda en su hábitat natural, en las montañas de China. En ese orden: Onoda, yeti, panda.”

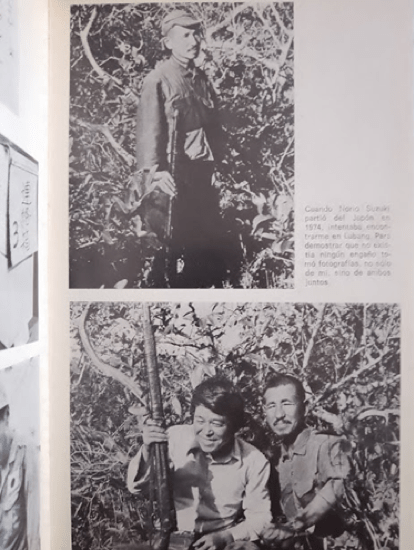

El encuentro no difiere mucho al del relato directo de Onoda, salvo el hecho de que Suzuki lo había encontrado al cuarto día. (Ver foto de ambos en esa circunstancia; tomada del libro de Onoda). Por lo demás, Suzuki murió en 1986 en el Himalaya, en una avalancha mientras buscaba al yeti. Herzog no se ocupa de esos aspectos en su novela, están contenidos en el “mundo” del título y en la ironía dulce con que narra la persistencia de Onoda y el encuentro que mantuvieron, y todo como un cuento de hadas, como el resto que se niega a ceder a la hora del crepúsculo. La contratapa del libro lo advierte de otro modo: “Herzog imagina e inmortaliza esos años de lucha absurda pero épica, con un estilo inimitable e hipnótico, en parte documental, en parte poema y en parte sueño, que los fanáticos de sus películas reconocerán al instante.” Seamos breves, destaquemos apenas que el adjetivo “hipnótico” debe ser uno de los más frecuentes en estos tiempos en referencia a los libros y que, aunque sintoniza con “los fanáticos”, en realidad se lleva a las patadas con la lectura –Alonso Quijano era un mal lector, no así el narrador que lo convirtió en héroe: dos instancias de la lectura-; y en cuanto a lo demás no hay más que contrastarlo con lo mencionado en líneas anteriores. Si insisto en las contratapas es porque en ellas se prefigura el modo en que es visto el lector potencial, cómo nos ven las editoriales y nos asocian al libro. Notemos que las calificaciones hacen hincapié más en ese posible lector que en el texto. Todo estilo puede ser imitado, el problema en todo caso estaría en la decisión de imitarlo, y sobre todo, subrayemos, que lo “inimitable” está revestido del signo inalcanzable que apunta con el dedo a las faltas del potencial lector.

Las contratapas tratan de decirnos; no de decirnos algo sino de cristalizarnos en lo que dicen. Los textos, cualesquiera sean sus géneros, hablan de otra cosa, y a veces logran decir aquello que hablan. Cuando Claudia Piñeiro sostiene que el lugar del escritor es mantener una relación incómoda ante la autoridad –el Estado, los mandatos sociales y las editoriales-; y en lo que atañe a las casas editoras podríamos incluir contratos, pagos de derechos, facturación periódica por las ventas, las “quemas” de ejemplares no vendidos de su catálogo –esa opción Fahrenheit 451, tan al revés de sus funciones, les permite eliminarlos del “haber” de sus registros contables-, y lo que hacen o deberían hacer para promover la circulación de los libros que publican y de qué modo. No siempre escritoras y escritores están lo suficientemente atentos a lo que aceptan como autores y autoras, acaso por el entusiasmo de ver la circulación de su trabajo como narradores, poetas, ensayistas. En ese trabajo las palabras que importan son las que construyen el territorio del texto.

Una isla-mundo donde las palabras, a veces, destellan en medio del crepúsculo. Como cuando en la novela de Herzog, Onoda y sus dos compañeros encuentran un chicle pegado en una baranda de cañas en medio de la selva. Y observan que está mascado y que no debió pertenecer a un campesino sino a un soldado estadounidense, y las preguntas los invaden. ¿Hace cuánto que estará ahí? ¿Días o meses? En la inspección descubren que tiene la marca de un molar: “Todo apunta a una muela del juicio, pero ¿acaso los estadounidenses tienen muelas de juicio? ¿Son iguales a las demás personas? ¿Acaso sus voces no son más fuertes que las de otros humanos? ¿Es posible que hayan pegado el chicle ahí como cebo, para que los guerrilleros lo descubran y atraerlos así con una pista falsa? ¿Qué deberían hacer? Akatsu quiere mascar el chicle para probar la experiencia. ¿Qué se siente al mascar un chicle? ¿Qué sienten los estadounidenses, si es que tienen sentimientos?” O lo encerrado, literalmente, en esas gorras de baño y que, como destaca Piñeiro, debían usar las mujeres en las piletas de natación: “´Es una cuestión higiénica´, me contestaba mi mamá cuando yo le preguntaba (…) ´Si no, el agua se llenaría de pelos y se taparían los filtros´. Me extrañaba que mi mamá, tan combativa para otras causas y con una melena muy corta, no entendiera la verdadera cuestión a la que aludía la pregunta. El problema era sólo con el pelo de las mujeres. O con la cabeza de las mujeres. Los pelos de los hombres, durante mi infancia y mi adolescencia, no eran sospechosos de causar ningún daño al agua clorada que debía mantenerse lo más traslúcida posible hasta el cambio semanal de todos los lunes.” La narradora pone en juego en “De látex o de goma” lo que como escritora denomina el “estado de alerta” ante la autoridad. O esos días en la casa del chico de El niño resentido cuando representaban escenas de las películas que veían en televisión: “Mamá era la que desplegaba más pasión, interpretaba diferentes roles, jugando con la voz imitaba con muecas a ciertas estrellas de cine. Mi mejor infancia fue como espectador de mi madre, protagonista de sus propias películas.”

Miguel Vitagliano

Buenos Aires, EdM, diciembre 2023

Descubre más desde Escritores del Mundo

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.