Me subía a las sandalias con plataformas de suela de corcho de mi hermana. Eran altísimas y así llegaba al espejo del baño y me podía mirar: primero la cara, las pestañas, los labios, los pómulos, la nariz. A veces acercaba mi boca al espejo, miraba con los ojos entornados y besaba la imagen duplicada de mis propios labios, que no llegaba a ver del todo bien por estar encima de ellos. Intentaba probar cómo se sentía el amor. Había visto en las telenovelas de Antonio Grimau y Cristina Alberó (protagonizaron varias en la década del ochenta) que él le daba unos besos larguísimos y apasionados. Ella entreabría la boca y él se introducía en un camino largo, intenso y sinuoso. Cavaba profundo allí dentro e iba llegando a regiones que parecían insondables. Yo lo observaba con atención y me daba cuenta de que algo magistral hacía Grimau con su lengua, porque las mejillas de Alberó iban tomando relieve de un lado al otro de la boca. Los ojos cerrados, el cuerpo entregado a las ansias del amor, ella no podía sustraerse aunque quisiera.

“Chupón» me había dicho mi hermana que se llamaba esa manera de besar. Se dice un chupón. Entendí mejor el nombre a los trece, cuando ese chico de dieciocho me arrancó un beso en la parada del colectivo, a la salida de colegio. Me sorprendió, no lo esperaba. Giré la cara para saludarlo antes de subir y sentí su mano en la cintura, de un impulso me llevó hasta él y se precipitó raudamente en mi boca. No tuve tiempo de reaccionar ni de pensar. Probé la blandura movediza de su lengua que entró, dio algunos vuelcos y salió dejándome alelada. Corto, no extensísimo como los besos de Grimau fue el chupón de mi chico. Pero intenso. Cuando abrí los ojos vi su cara sonriente al otro lado de la calle, por atrás de los vidrios del colectivo. Dibujó en el aire un saludo gracioso de complicidad: “hasta mañana», leí que decían sus labios carnosos, mientras giraba sobre sí en una retirada canchera, segura del acierto que había tenido conmigo unos segundos antes. Me conquistó el gesto decidido y también el chupón, hecho todo en un solo movimiento perfecto.

Decía que el episodio ocurrió cuando yo tenía trece, pero antes ya había estado investigando el tema, probando, no sólo sobre los espejos sino contra otras superficies humanas. Incluso cuando no tenía consciencia todavía del tema, o no asociaba mis actos con las proezas de Grimau y Alberó. Un día estábamos de sobremesa en la Masaría, toda la familia reunida después del asado. Me había sentado, como siempre, al lado del marido de mi hermana, con el que me llevaba muy bien. Tendría nueve, diez años. Era verano y Roberto estaba en mangas cortas, la piel del brazo muy bronceada, fibrosa, robusta, porque él también trabajaba arreglando autos en el taller de mi papá. Miré esa piel y me provocó. Sin pensarlo y sin permiso emprendí la prueba de los chupones, que todavía no sabía que se llamaban así. No lo asocié con Grimau tampoco. Fue un acto intempestivo, inconsciente, ¿inocente?, de pura sensualidad. No era un hombre lo que yo veía delante mío, era un brazo, una carnalidad frondosa. Quise probar y en seguida supe que me gustaba. Así que continué adelante. Posaba los labios sobre el brazo y aspiraba con fuerza, procurando atraer la piel hacia la boca entreabierta y creando un vacío adentro. Absorbía y mojaba con la saliva el brazo, y al soltar miraba la marca rojiza que dejaba sobre la piel. Roberto no me detuvo. Yo repetía entusiasmada la unción con una insistencia a toda prueba. Impune en mi inconsciencia, osada sin quererlo, apta la función para todo público. Imprimí varios diseños de chupones sobre la piel para corroborar que funcionaba. Si uno aspiraba y dejaba bullir un poco la salida, después de crear un momento de vacío, la sangre subía del fondo hasta dejar la superficie de la piel rosácea.

Duró el experimento lo que la ausencia de mi mamá en la mesa. Creo que se había ido a la cocina para acomodar los platos sucios y traer la fruta. No la vi regresar. Pero la escuché gritar furiosa desde el otro lado de la mesa. Su enojo de veras me sorprendió. La indignación y la contundencia con la que me instigó a terminar el juego de inmediato. Que me iba a matar decía. Roberto sonreía turbado, trataba de restarle importancia al asunto alegando que yo era una nena. Por favor no se preocupe, doña María, repetía mientras mi hermana se mataba de risa por lo bajo. Abandoné el juego y me cubrí atrás del cuerpo de mi cuñado que estiró el brazo para protegerme. Mamá amenazaba con cruzar la frontera del tablón que hacía de mesa para pegarme. Con las manos me tapé la cara y me puse a llorar.

No entendía por qué mi mamá se había enojado tanto, qué era lo que yo había hecho mal. No lo sabía pero en unos minutos empecé a sentir la vergüenza que se hacía cada vez más nítida, más pesada. Escarnio, atropello, culpa, todo en uno sentía. Mamá siguió gritando pero se mantuvo al otro lado de la mesa, no avanzó más, aunque el resto de la tarde se mostró inclemente conmigo, resentida. Aprendí que no tenía que repetir el experimento en público nunca más. No volví a jugar el juego, a saborear la carne, su sensualidad. Conocí el pudor pero no olvidé el placer. Y comprendí en un momento el sentido de la palabra intimidad.

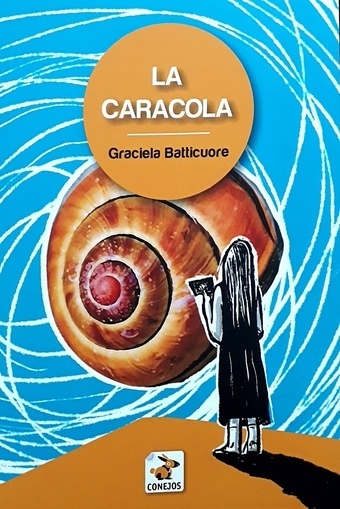

Graciela Batticuore

Buenos Aires, EdM, julio de 2021

Descubre más desde Escritores del Mundo

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.