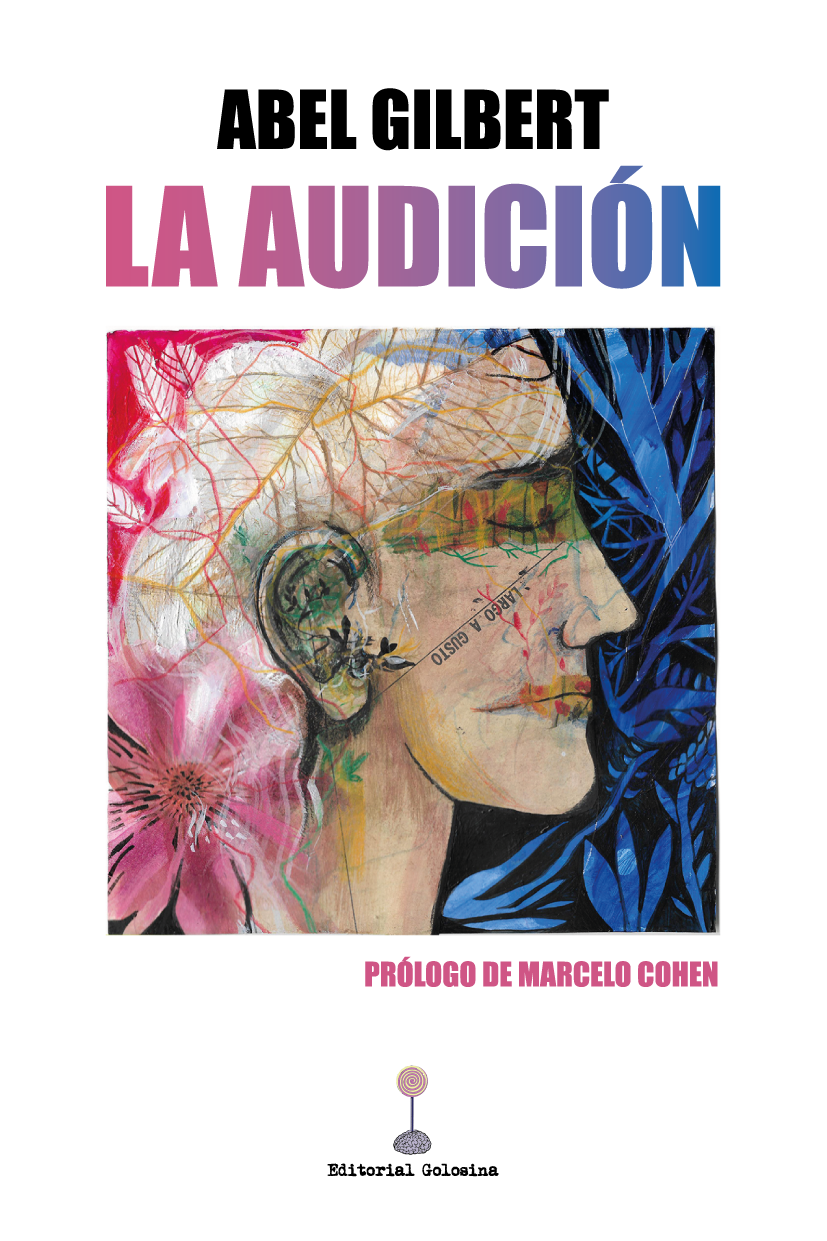

Hace pocas semanas la Editorial Golosina dio a conocer la novela La audición, de Abel Gilbert, escritor, compositor y periodista (ver en este número “A propósito de Llevo en mis oídos”). Una novela sintoniza con la preocupación que el autor muestra en sus ensayos, pero en una tonalidad muy distinta y en una armonía que no dejan desafiar al lector. Es el monólogo de alguien que dice ser de Sarmiento, ya sordo, intervenido por unas notas al pie, tan reflexivas como hilarantes. En la contratapa Luis Sagasti destaca la conjunción de las “observaciones agudas” con las “finísimas pinceladas de humor”, aunque sin dejar mencionar la voz del protagonista: “Un Sarmiento crepuscular, sordo, alerta a todo como un ave rapaz, consigna apuntes –una suerte de memoria ligera- donde registra su encuentro con Chopin, sus diálogos con la hermana de Nietzsche –quien, junto a su marido, pretendía fundar una sociedad utópica en medio de la selva del Paraguay-, sus opiniones sobre Alberdi en tanto pianista, la música de Wagner, la extraña movilidad de las cataratas del Niágara…” Y de todo eso EdM susurra los dos primeros capítulos.

I

Mi nombre es el de una rama seca. El viento me trajo a Paraguay por segunda vez. Me dieron dos años de vida a condición de un estricto reposo. Pronto estaré bajo tierra. En un mes, dentro de dos días o quizá antes. Lo presiento como un baqueano.

Mientras, escribo, escribo lento pero firme, escribo con mi sangre en este siglo de lectores hasta que la mano se sacuda por los calambres o el lapicito se termine.

…

¿Es el invierno que no se va lo que obliga a refugiarme debajo de la manta? Yo, rama, crujo. Si pudiera al menos oír las tripas, el flujo de sangre, la flexión de las articulaciones, la subida y bajada de mis párpados. Respiro con problemas. Siento como si me fueran a embalsamar.

…

Este cuerpo tiene el peso de una sombra. Otros la evocarán. Puedo adivinar la ironía: sacudirán mis cenizas, pedirán que explique una vida secreta y las convulsiones que a ellos los desgarran. No esperen secretos. Hace cuarenta años dije todo: 8344 semanas atrás, o como decir que pasaron 350.400 horas desde que, con “ceguedad o envilecimiento”, puse punto final a mi libro señero. Si lo midiera en segundos, serían 21.024.000. Decaído y vuelto a caer, mi facilidad para el cálculo sigue intacta.

¿Dije todo? Lo enmiendo para honrar a la verdad y a este propósito de escribir aun debajo de la manta y entre las sombras de una respiración entrecortada. La tos y los gargajos consumen mi pujanza. A pesar de los pesares resisto el mínimo relajo. Marmota nunca. Cómo va encontrarse en el sueño el corazón de la existencia. Son burros los que sostienen esa temeridad. Dormir es un derroche y una muestra de debilidad. Daría lo que no tengo por un tiempo ajeno a las demarcaciones, para llenarlo de ideas. He sido un esclavo del esfuerzo y la seriedad, una estatua que se anticipó a la carne. Soporté por eso descripciones tremendas. Llegaron a ser fisonomistas o hurgadores de mi alma. Cabrón egocéntrico, dijeron. Resaltaron mi papada toruna, la dentadura postiza y los lentes. Me vieron con peluca y barba unitaria, ojos melancólicos, mejillas caídas de dogo y patillas pata de cabra, bigote marcial y ceja encrespada, una mano de banquero, de instrumento de la administración, nunca de maestro.

Nada acerca de mis orejas. Como si no las tuviera.

…

Sí, claro que soy propenso a llorar. Los alemanes no. Se nota que hay alemanes en Paraguay. Han fundado una colonia a 200 kilómetros. “Una comunidad modelo”, dijo la señora. “Un nuevo mundo”, la corrige su esposo. ¿Por qué quieren huir de Europa donde todo se mueve hacia adelante y perderse en una selva con salvajes? Sandeces. No termino de entenderlos. A los otros alemanes, sí.

Casitas bien pintadas, aseadas, adornadas de flores y arbustos; el mobiliario, sencillo, pero completo; la vajilla de cobre o estaño, siempre reluciente; la cama con cortinas graciosas. Pianos y acordeones. Tengo acá un doctor alemán. Hassler.

…

….

Lo voy va a revisar, como le había prometido.

…

Un nuevo instrumento.

…

Es un estetoscopio binaural y viene de Francia.

…

Sirve para escuchar mejor el cuerpo de los pacientes sin usar las manos.

…

Exactamente, volumen y claridad.

…

La razón escucha, señor presidente. Diagnostica. ¿Qué surge de esos sonidos? Si me escuchara bien le diría: signos.

…

Signos de un estado, un estado interior.

…

II

Siempre desprecié el lujo y la pompa. Vivo apenas rodeado de mi familia y unos pocos visitantes, en el único hotel de esta ciudad1. Ocupo el anexo de lo que ha sido un palacete despreciable. Tengo un cuarto con una cama, un sillón de resortes, un escritorio, mis libros, un espejo orlado y la pintura de mi nieta sobre la pared. Me mudaré cuando se complete la casita isotérmica. Yo la hice con la peonada. La cerqué (yo) con una combinación de pilares de palma y enrejado de bambú. Me calcé el sombrero de paja y ordené el plantío, organicé los almácigos, trasplanté diamelas y jazmines, construí un pozo para almacenar el agua. La lluvia anegó mi arcadia. Había querido inaugurarla con banderas de Argentina y Francia. El barro se impuso al metal.

Así me responde la naturaleza.

…

Hasta hace muy poco era de día, pero cuál. Al menos mi lapicito es imperturbable a los ciclos. No quiero perder el hábito ni sucumbir por la pereza. Qué es eso de considerarla un derecho. Me he enterado de que en París unos paparulos desprecian el trabajo. Se dicen socialistas y hasta citan el Sermón de la Montaña para predicar la desgana.

…

Me trajeron un pájaro azul que se confunde con el cielo. Rechaza mis caricias. Cacatúa gallito. Me ha ojeado de un modo… arrogante. Ala, pendencia.

…

Siete por ocho coma tres menos quince dividido tres coma dos me da trece con cuarenta y seis cuya raíz cuadrada es… He contabilizado también el mal de la extensión y la extensión del mal. Hasta la longitud de mi utopía. Remé en mazamorra para acceder a sus costas. Le di (yo) un lugar en el mapa. Argirópolis2. Debí conformarme con una isla menor en el Carapachay y un loro negligente.

Ahora padezco otra insularidad: me circunda el vacío.

…

Mi bastón. Cuánto le deben mis piernas y tobillos. De haberlo usado de manera inteligente habría podido sacarme de la cama. Exploraría. Que se sepa: tuve tres bastones. El primero me lo regaló Torcuato de Alvear: se había hecho con una viga de la casona de Rosas. El segundo fue un obsequio de Urquiza. Lo recibí al inicio de la presidencia: era de hueso, con empuñadura de cristal de roca y oro cincelado. Apoyo y mando. Y este, el que traje a Paraguay, un bastón con trompetilla. Fue un obsequio de José Antonio Terry. Lo trajo de Europa. Hizo más que sostenerme. Lo alzaba y colocaba la punta cerca del oído. Las personas me hablaban por el otro extremo. Hubo un tiempo en que pude entenderlas.

Escribo aturdido con el lapicito3 esto que pasó: mi hija Faustina hacía un gesto rítmico con su mano. Como un rasgueo. Le pregunté si alguien estaba tocando la guitarra. Me lo negó con la cabeza.

Qué ocurrencia.

…

Poco a poco, los ruidos, tan distintos entre sí y que tan bien sabía distinguir unos de otros, se han unido en uno solo para convertirse en un único y continuo zumbido. Perdí la facultad de descomponer lo que ofrecían la naturaleza, los hombres, yo mismo.

Si mis oídos al menos soñaran…

…

Mover los ojos, cerrarlos, hacer un guiño como en el juego del truco. Eso no es posible con los oídos.

Dejo salir un aire sofocado. Las cuerdas hacen vibrar la canción del desgaste.

Canto apenas para mí lo que no escucho: la lluvia que cae sobre el techo, el rumor de las hojas y las ramas, la soledad de la selva. ¿Dónde termina el mundo del que quiero escapar?

Ojalá que la tormenta pase y una música busque a la mujer que me ayudará a cruzar las aguas.

Descubre más desde Escritores del Mundo

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.