Era el verano de 2003 y mis días se dirimían en Buenos Aires, entre latín, gramática, literatura y la caminata-premio de noche que hacía con mi novio. Desde temprano, daba clases particulares a estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del ILSE que se habían llevado a marzo varias materias y estaban en ese momento en que se les jugaba la permanencia en los colegios.

Familias desesperadas, dispuestas a darlo todo en esas temporadas en que yo hacía mi diferencia económica del año y me la pasaba arriba del subte leyendo novelitas. Madres y padres acondicionaban un espacio en sus casas, me servían bebidas y comidas frescas; yo era quien podía salvar a esos chicos de la tragedia. Porque vos les caes muy bien a los adolescentes, porque a vos te entienden, porque vos también sos egresada de ahí, porque les pareces simpática y piola. Todas frases que en vez de halagarme me ponían en estado de nerviosismo y no hacían justicia ni al esfuerzo de algunos alumnos ni a la falta de compromiso de otros. ¿Cómo podía todo depender de mi buena voluntad o de las guías de estudio que armaba o de mi asistencia perfecta al dictado de la clase del día?

Confieso que venía entrenada en eso de “meterme” en casa ajena: de muy chica, viví más en lo de mi tía que en mi casa (mis primos, hartos); durante la primaria me quedaba en las casas de mis amigas por varias noches, participaba de las celebraciones judías donde yo era una extra con bolo, hacía deporte y me paseaba por el club house los fines de semana en que era invitada a sus countries. Luego descubriría que ese afán de instalarse por un rato en las moradas de otros lo compartiría con mi escritora preferida. De modo que la aventura de entrar a las casas de los condenados a estudiar en marzo apaliaba cualquier sopor de repetir una y otra vez la declinación de “hic haec hoc”, de explicar los tipos de narrador con ejemplos cotidianos o de analizar toda clase de oraciones subordinadas que repasaba antes.

Una vez saliendo de una clase que daba en la calle La Pampa, a la altura de la estación José Hernández del subte D, en Belgrano, me topé con una librería de usados que estaba entre el edificio donde yo trabajaba y un bar de esquina que no pegaba con la zona. Ahí, tímido, en ese intersticio estaba el local que tanto me llamó la atención hasta que entré. Quiero decir, yo frecuentaba esas librerías, pero más que nada las encontraba sobre la Avenida Cabildo o ya directamente en Corrientes. Ese lugar era extraño ahí, estaba como escondido, por algo estaba pegado al bar también raro.

El olor a libro con humedad me sedujo así como las cajas que daban un orden posible a todas esas páginas acumuladas. Atendía una chica joven, de cara hermosa, que tenía una conducta justa: no te increpaba al pasar la puerta pero tampoco te dejaba de lado, abandonada entre pilas y pilas. Ahí, revolviendo, me encontré por primera vez con una novela de la escritora y periodista argentina Sara Gallardo (1931-1988). Tenía un título insuperable: La rosa en el viento. La tapa mostraba una flor deshaciéndose en el aire y en la contratapa se veía una foto de la autora, corriendo de cara al viento. Una preciosidad.

¿Quién era Sara Gallardo? Yo había terminado hacía poco de cursar la carrera de Letras en la UBA y no la había estudiado en ninguna materia. Me acuerdo que un profesor incluyó esa misma novela en un programa sobre regionalismo, pero que integraba la última unidad y no la llegamos a leer. No sé qué fue lo que tanto me atrajo, agarré el libro con fuerza por temor a que algún cliente me lo disputara. No podía imaginar que esa autora que aferraba entre las manos con pánico de que se me escapara, entraría a mi casa, como solía hacer yo en la de los demás, con la diferencia de no se iría nunca más.

El libro que encontré era primera edición, la del año 1979, que Sara publicó en la editorial Pomaire durante su estancia en Barcelona. Estaba en perfecto estado. Al abrirlo me di cuenta de que ese libro había sido un regalo de tía a sobrino. La primera hoja tenía una dedicatoria: “Para XX, en tus 19 abriles”. Claro que el sobrino, vaya a saber por qué, la dio en adopción muy rápidamente y permutó el obsequio por unos pesos. Pero qué bueno para mí, que obtenía esa novela por entonces inconseguible de otro modo y que ahora me gusta pensar que es una prueba de que Sara vino a mí, que ella me buscó, que ella se acomodó en mis manos, que ella me despertó primero una leve reticencia y luego, amor eterno.

La compré y me fui. Traté de leer esa novela durante mis viajes en subte en esos días de tanto trabajo que harían a ese verano memorable y no pude enganchar del todo. Eran muchas historias cruzadas, con una miríada de personajes: emigrados, revolucionarios, viajeros, mujeres solas con tantos niños a cuestas, que se trasladaban por diferentes zonas del país y reconstruían historias, mitos, leyendas. Me abrumó la falta de entrenamiento para cooptar esos mundos. No era para mí en ese momento. Pésima lectora, en el trajín del subte que aún no tenía aire acondicionado, pedía cosas más simples. Sara se quedaba por ahora en casa.

Su nombre, el de Sara Gallardo, me quedó retumbando. Y fue por entonces, con el cambio de milenio, que ese mismo nombre empezó a sonar y sonar con fuerza. Fue Leopoldo Brizuela quien, no sólo con la publicación de su Narrativa breve completa (Buenos Aires, Emecé, 2004) sino también con su insistencia en dar a conocer por todos lados la obra y figura de Gallardo y proponer lecturas novedosas de sus ficciones, hizo un trabajo invalorable de rescate. Leopoldo además había abierto un Facebook que aún pervive donde colgaba fotos, textos y todos los materiales que iban saliendo de Sara. Leopoldo, además, te daba ideas, te respondía los correos electrónicos, te peleaba un poco y te contagiaba su veneración por una de las mujeres más hermosas del mundo. Un revival de una escritora que había quedado en el olvido, pese a que obras como Enero (1958) y Los galgos, los galgos (1968) fueron en su momento muy bien recibidas, un éxito de ventas y reeditadas; pese a que Eisejuaz (1971) despertó una curiosidad inédita con apuestas formales e ideológicas que interceptaban a tradiciones consolidadas (el indigenismo, la literatura testimonial, la novela de la tierra) y que fue incluida por Ricardo Piglia entre los 24 libros de su colección de “Clásicos Argentinos”, publicada por Clarín; pese a que también había sido la única escritora argentina invitada a la celebración del primer año de la Revolución cubana en 1960, donde conoció a Fidel y al Che Guevara; pese a que durante los años 60 y 70 se había convertido en periodista estrella – “el Bicho Gallardo”- por sus originales columnas y desenfadas páginas en el semanario Confirmado.

Su nombre estaba en el aire (con la rosa de La rosa), en la tierra (de Néfer, Julián y Eisejuaz), en el agua (que separaba a Irma y Alejandro), en el fuego (que es el país del humo). Se abría, sin dudas, una nueva etapa para Sara, quien lamentablemente no la vería porque una muerte temprana la esperaba en Buenos Aires, cuando en 1988 vino de visita a su ciudad natal luego de largas estadías en Europa.

Más allá de estos primeros contactos, fui lectora de Sara desde las páginas que Leopoldo puso a disposición. El volumen de las obras casi completas de Sara empezó a salir de casa y ser mi fiel acompañante durante el día, y a ocupar la mesa de luz por las noches. Si salía de casa, volvía a casa (nunca presté esa edición, sépanlo). Todo esto coincidió con lo que hoy llamaría mi primera experiencia de investigación. Junto a un grupo de compañeras de la facultad, nos acercamos a Nora Domínguez, nuestra queridísima profesora de teoría literaria y pionera en dictar seminarios de crítica feminista. Queríamos que ella coordinara un grupo de lectura. Era mucho el entusiasmo Fuimos sin mucha expectativa, pero enseguida Nora nos dijo que sí, que nos esperaba el próximo jueves, a las 19 horas en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Nos íbamos a encontrar semanalmente a discutir obras de escritoras que si bien habían debutado en la escena literaria de los años 50, cuando se identifica una irrupción inédita de publicación de novelas de mujeres en la historia literaria argentina, no habían tenido el reconocimiento de otras de sus colegas, como por ejemplo, las bestselleristas (Silvina Bullrich, Beatriz Guido, Marta Lynch). Fuimos puntuando una nómina de escritoras y nos quedamos con Sara Gallardo.

Nos hacíamos muchas preguntas. ¿Qué había pasado para que se dejara de leer a una escritora que tenía una obra originalísima? ¿Había sido, para cierta crítica progresista, la pertenencia de clase (Sara descendía de los fundadores de la nación) una celada suficiente para invisibilizarla? ¿Pero por qué este argumento sería válido para Sara y no, por ejemplo, para las Ocampo? La clase siempre es más complicada que poseer dinero. ¿Habría sido que las editoriales ya la habían vendido lo suficiente y buscaban nuebs talentos? Prefiero atribuir esa ceguera a la distancia que traían sus universos de los temas que marcaron algunas novelas de la época escritas por mujeres (tramas en escenarios urbanos con conflictos de sensibilidades femeninas, en interiores burgueses); a sus preferencias formales (en el reparto de la voz narrativa entre antihéroes, vencidos, afectadas de violencias sexuales); a sus apuestas diferentes en cada libro (nouvelle, novela rural extensa, novela rural acortada, libro de cuentos, novela experimental, crónicas desheroizadas de Conquista, relatos de cautiverio disidentes al orden nacional y la heteronorma, literatura “por grageas”, como propuso María Sonia Cristoff para caracterizar la última novela de Sara); a las ubicaciones “federales” (¡gracias por la idea, Alejandra Laera) de las historias de sus ficciones (el campo, la ciudad, el norte, la Patagonia, las pampas); al anacronismo (antes de que se lo apreciara positivo) que se leía en sus retornos a géneros que parecían impracticables en los años del boom de la literatura hispanoamericana y la modernización de las formas literarias; a la carencia de herramientas críticas para identificar problemas y políticas en sus libros que hoy constituyen urgencias feministas (la violación y el aborto, los femicidios, los cuerpos percibidos más allá de la biología y los binarismos, la potencia de la materia).

Con todo, por esas arbitrariedades que tienen los comienzos, con el grupo de lectura empezamos por Los galgos, los galgos, esa novela rural tardía que venía a contar una historia de amor entre la ciudad, el campo y París, entre los galgos y la estancia heredada, entre el spleen decimonónico y el fin del ruralismo que se anuncia en sus últimas páginas: adiós a las garzas y a los cisnes, adiós al hombre a pie por la llanura que hace el ridículo. Empezamos por ahí. Yo ya no paré nunca más: a los 20 años de su fallecimiento preparamos con mi amiga Paula Bertúa una jornada Homenaje; luego escribí mi tesis de doctorado sobre su obra literaria y periodística que dirigió con tanto rigor como inteligencia Nora Domínguez; me contacté con investigadores interesados en su producción; me dio la bendición Cristina iglesia, mi primera profesora de literatura argentina en la facultad, que fue una gran interlocutora, conocedora de Sara y que me alentó a seguir; conocí a la familia de Sara, me metí en alguna de sus casas, me interné en archivos y finalmente edité esos papeles dispersos, que venían a mostrar una faceta nueva y que en las biografías era un dato más: la de Sara periodista, la de la trabajadora de la prensa, la de la columnista semanal, la de la profesional del periodismo. De esta manera, a la producción de Sara Gallardo se sumaron dos libros más: Macaneos. Las columnas de Confirmado 1967-1972 (Buenos Aires, Editorial Winograd, 2014) y Los oficios (Buenos Aires, Excursiones, 2018).

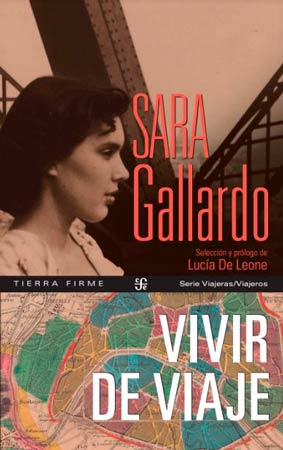

Interminable Sara, quedaba pendiente explorar su condición de viajera por el mundo. Porque desde muy joven y por motivos muy diversos (el turismo, el trabajo, el periodismo, decisiones personales pero ante todo el deseo) podría decirse que el viaje para Sara fue una forma de vida. Distintas ciudades del mundo son visitadas en sus viajes de juventud; América le toca en sus inicios profesionales; las provincias de su país, cada tanto, con su Córdoba preferida y la Salta anhelada; Europa, siempre. Hay registro de estos itinerarios en escritos muy diversos, como crónicas, columnas, notas, cartas, entrevistas, relatos, anécdotas, que Alejandra Laera me propuso editar y prologar en su colección de viajeros, “Tierra firme” del Fondo de cultura económica. El libro que hicimos se titula Vivir de viaje y nos invita a revisitar a Sara en estado de viaje constante: ya sea porque se moviliza físicamente de acá para allá, ya sea porque se inventa viajes o imagina y recrea situaciones propias al viajar. En la sección “Tretas para viajar”, Gallardo se expide sobre figuras estereotipadas del viaje y focaliza en la imagen del viajero de determinado estatus socio económico con el que muchos de sus allegados podían sentirse identificados. En los siguientes apartados “Desde Europa” “Por América”, “En Argentina”, las preposiciones que anteceden a la toponimia son determinantes para dar cuenta del posicionamiento y la direccionalidad de la viajera.

Esas formas de la errancia que definen a la donna é mobile que Sara fue se advierten también en el plano de la conservación de su obra. Gallardo no hizo un trabajo de archivo ni activó mecanismos de perpetuación de sus textos. La escritora sin casa fija llegó a perder en algunos de sus traslados los originales de El país del humo. La periodista preocupada por llegar a cumplir con la nota semanal, aturdida por la falta de temas y demandada por los directivos, no almacenó sus columnas. Las abandonaba en cada entrega y que quedaran a la vera de Dios.

Pero claro sin imaginación ¿quién podría vivir? En 1969 Sara escribe, con su tono irreverente y una ironía exquisita, una de sus columnas más entrañables para Confirmado en la que pide que cuando muera la hagan una estatua: “Encontré un lugar donde quiero que pongan mi estatua. No digo que merezca una estatua. ¿Pero acaso hay alguna relación entre los merecimientos y las estatuas? Digo solamente que encontré un lugar. Si me lo permiten, indicaré que es en Palermo, nada lejos del Rosedal”.

Allí dice que quiere que su estatua sea de bronce y no de mármol, por ser tan poco sentador y que, como los vestidos blancos, agregan dos kilos de más. Quiere también que su cara se retrate en formato juvenil, nada de vejestorios, y pide encarecidamente que la construyan sentada, pues la presión baja ante la intemperie podría causarle lipotimias. Y eso sí que sería “cache” (palabra tan cara al universo Gallardo). A mí se me hace que la estatua que pedía Sara es el antecedente más importante de lo que hoy conocemos como estatuas vivientes. ¿Quién puede creer que incluso como estatua Sara osaría quedarse quieta?

Y aunque Sara haya dicho lo contrario (a esta altura no vamos a creerle todo lo que diga, ¿no es cierto?) encontramos que entre estatuas y merecimientos sí hay relación de determinación. Como muestra está el Premio Nacional de Novela Sara Gallardo, que surge en 2020 en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y con el objetivo de seguir redescubriendo la labor de la escritora y periodista. El premio, que ya cuenta con dos emisiones, fue creado por el Ministerio de Cultura de la Nación como homenaje a Sara y con la intención de fortalecer políticas culturales con perspectiva transfeminista y federal. Por eso, la convocatoria está abierta una vez por año a autoras argentinas, -cis, lesbianas, travestis, transexuales y transgénero-, que cuenten con una novela publicada en una editorial nacional. Además de premiar económicamente a la ganadora (que sería una forma de la fijeza), esta iniciativa es pura dinámica, en tanto también se ocupa de organizar actividades por varias zonas del país (este año en la Feria del libro de Santiago del Estero), de crear una genealogía hacia delante de escritoras y de armar una biblioteca itinerante con la obra de Sara y de todas las finalistas. Una propuesta que acentúa todo lo que pude la difusión y el despliegue de una vasta zona de la literatura argentina actual.

El premio que lleva su nombre es un modo de monumentalizar la figura y la obra de Sara, darle perpetuidad y a la vez es fiel en su diversidad y movimientos al espíritu de quien siempre, frente a la posibilidad de afincarse, elige huir y entregarse al misterio.

En Río de Janeiro Clarice Lispector tiene su efigie. La fuente Las Nereidas de Lola Mora encuentra sede en la Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Alfonsina es playa en Mar del Plata. El monumento de Juana Azurduy trajo revuelo hasta tomar lugar. Sara quiso su estatua en Palermo y así se apropió del barrio de Borges y la fundación de Buenos Aires. Para que no se nos escape más, pienso, es necesario que su nombre reconquiste Puerto Madero y que haya una calle Sara Gallardo. Podría ubicarse cerca de Victoria Ocampo y a una distancia justa entre Macacha Guemes y Aime Painé. Sería un intento de dejar a Sara, la peregrina, de una vez por todas en casa.

Lucía de Leone

Buenos Aires, EdM, noviembre 2022

Descubre más desde Escritores del Mundo

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.