En agosto de 1986 fue publicado el número 1 de la revista Ciudad Futura dirigida por Aricó, Portantiero y Tula. Hace tiempo fue digitalizada completa hasta el número 57 del año 2004, en el sitio Américalee del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas. Rescatamos para este número de Escritores del Mundo, una nota profética sobre la técnica de aquel primer número de Ciudad Futura, escrita por Héctor Schmucler sobre la informática durante el gobierno de Alfonsín.

La historia Argentina parece surcada por el culto a lo moderno, «lo que existe hace poco tiempo», según una de las acepciones del diccionario. Profesamos, reiteradamente, la convicción de que todo comienza cada día. Cuando la memoria es inquietante, la construcción de algo nuevo prefiere prescindir del pasado. El hoy sin ayeres posterga las culpas. Pero sólo las posterga, porque un día reaparecen en medio del olvido («de la fiesta» iba a escribir; y en realidad el olvido es una fiesta ilusoria).

Maradona tuvo la virtud de recordarnos cuánta frivolidad impregna a los argentinos: «Yo creo que es injusto que haya tanta gente queriendo verme, acercarse, tocarme, después de haber ganado la Copa del Mundo. Es injusto que la gente pase de un desinterés casi total por esta Selección, a que ahora ni siquiera pueda salir de mi casa [por la gente que permanentemente espera para homenajearlo]. Lo siento como un desequilibrio. Cuando en el ´82 volví del Mundial de España me acuerdo que estaban mi vieja, mis hermanos y unos primos en Ezeiza. Es verdad que era distinto, que no habíamos salido campeones, pero también podrían haber ido a decirnos cualquier cosa, que tuvimos mala suerte, no sé… algo. Por eso digo que es injusto que se pase con tanta facilidad de una cosa a otra». Con sorprendente liviandad, en efecto, los argentinos transformamos al héroe en villano. Y a la inversa. Algunos llegaron a creer que en un estadio de México se ponía en juego la suerte de las Malvinas. Bilardo podría transformarse en el libertador que Galtieri no supo llegar a ser. Es de mal gusto decir esto, lo sé. Pero habría que reconocer que los argentinos estuvimos tentados de instalar a Galtieri en el pedestal de los grandes. Al menos muchos argentinos, según lo muestran archivos de televisión y documentos con firmas legibles. Sólo después que perdió la guerra se percibió el aliento alcohólico de sus proclamas inflamadas. Al director técnico de la selección de fútbol se le hizo recorrer un camino inverso: ninguna misericordia lo acompañó en su viaje a México de donde regresó, «narigón», digno de ser aclamado. La viveza criolla no había podido dar cuenta de la Real Armada Británica en el Atlántico Sur; en cambio, se impuso, con la ayuda de la mano de Dios –otro matiz de nuestra propia viveza–, en el campo deportivo.

Entre la prudencia y el mito

La frivolidad nos confunde. La tragedia de la muerte se mezcla con la sordidez del pequeño rédito político. Los senadores que propusieron que Argentina se retire del torneo mundial para evitar el juego con los ingleses confiaban en la repetida práctica del olvido. Si Cafiero hubiera imaginado la final Alemania vs. Argentina, seguramente no habría lanzado, ante miles de personas, la humorada de sostener que el Presidente de la República no podía ni siquiera desplazar a Bilardo. Era el 23 de mayo, aún no había comenzado el campeonato y la figura aludía a la incapacidad e indecisión del gobierno. El público que se regocijó con el ingenio político-deportivo del orador, pocas semanas después se entusiasmaba alrededor del obelisco vivando a los flamantes campeones dirigidos por Bilardo.

En relación al fútbol, Alfonsín fue más cauto. Dejó que los jugadores, solos en el balcón de la Casa Rosada, celebraran la alegría común con la multitud reunida en la Plaza de Mayo. El presidente impuso un tono de sabia modestia al éxito deportivo. Ejercicio de seriedad política que, cuando lo practica, lo vuelve próximo a sus conciudadanos. Prójimo. Un mes atrás, en cambio, el mismo día en que Cafiero superficializaba la relación entre política y deporte en la Plaza Once, Alfonsín, al prometer terminales de computadoras para todos, imponía en la Plaza de Mayo un rasgo de banalidad a la fundación de la Segunda República: «En pocos meses más, tendremos la informática en todas las ramas de la administración. Iremos trabajando sobre esta base desde la Quiaca hasta Ushuaia para que cualquier argentino pueda gozar la posibilidad de una terminal de computadora y saber cómo andan los trámites con el estado». Alfonsín no tuvo entonces el mismo cuidado que lo distinguiría después, Argentina campeón del mundo, cuando la tentación de hipertrofiar la euforia se ofrecía legítimamente. No es demasiado grave que algunos asesores presidenciales, fascinados por la tecnología, se rindan ante el prometido espectáculo de un mundo informatizado. Pero quien conduce el país debería calmar los espíritus, para acertar en las decisiones. La fascinación, repetida desde la casa de gobierno y a través de su investidura, arriesga construir un mito ingobernable.

Lógica de vendedores

Claro está que el Presidente, sabedor de que la memoria puede hacer sospechoso el futuro, suele intentar cancelar el pasado para estimularnos con un porvenir que, ya definido, nos estaría aguardando. Todo es cuestión de acertar con el rumbo y pareciera que algunos asesores lo han convencido de que el buen camino está flanqueado por terminales de computadoras y laboratorios de ingeniería genética. Es aventurado anticipar lo que esta última deparará a los países periféricos desde el punto de vista económico y de la satisfacción de sus necesidades materiales básicas. Sí se conoce ya la alarma de numerosos científicos que se preguntan si tenemos derecho a modificar para siempre las formas de vida de un navío, la Tierra, en el que los seres humanos de esta generación somos pasajeros fugaces. También son conocidas las experiencias de muchos países con procesos de informatización más avanzados que el nuestro, y los asesores deberían ofrecerle al Presidente un panorama completo: ni aquí, ni en ninguna parte del mundo la informática puede resolver por sí misma los problemas de la administración del estado, si antes no se han desmontado y reordenado los pesados aparatos burocráticos. La desconsideración al ciudadano común no es asunto arreglable con computadoras. Las insostenibles fantasías de Servan-Schreiber, prometedoras de soluciones informáticas para el tercer mundo que, contra la opinión de los más lúcidos investigadores franceses, cautivaron a François Mitterrand, naufragaron con estrépito junto con las ilusiones de países como Colombia o Venezuela que habían prestado oídos al autor de El desafío mundial. Mientras tanto el mundo ofrecido por Alvin Toffler en La tercera ola –que entreteje una sociedad totalitaria con la apariencia del reino de la libertad– sólo ha dado hasta ahora ventajas insospechadas a quienes concentran el poder económico, bélico y político. Los negocios de las grandes empresas dedicadas a la informática exigen no sólo la venta de computadoras sino también la venta de los problemas que las computadoras están llamadas a resolver. Los asesores del Presidente no pueden ignorar la literatura que habla de estas cosas. La Secretaría de Programación y Presupuesto de México, en uno de los trabajos más severos hechos por un estado latinoamericano, mostró hace tiempo esta habilidad de los vendedores.

La eficacia y la participación

Con todo, el argumento estrechamente económico, aunque no es desdeñable, resulta una explicación restringida. Detrás de la revolución informática existen sólidos presupuestos intelectuales que aluden a una visión del universo y al sentido de los seres humanos en la Tierra. Estas consideraciones no deberían eludirse a la hora de prometer las tecnologías informáticas. Contrariamente a lo ofrecido, la informatización puede consolidar la distancia entre el estado y los ciudadanos generando en éstos la ilusión de interactuar con aquel. El misterio del poder burocrático, alojado en una trama electrónica, hace perder al individuo –convertido en cifra de un código– toda esperanza de diálogo. La infinita paciencia de la máquina, que responde sin alterarse, evita el malhumor o la pereza del empleado, pero aleja la pasión del entendimiento humano.

En el mejor de los casos, el país informatizado, con el correr de los años, tendrá una administración más ajustada. Pero lo democrático tiene que ver con la participación de la gente y no con la eficacia instrumental. La informática ha mostrado su excelencia en el mundo de los negocios. El estado debería ser algo más que un negocio. Si el objetivo buscado es el bienestar –que no se agota en el pan nuestro de cada día– debería ser el referente privilegiado para la elección tecnológica. El pensamiento cibernético, que sólo se inquieta por la eficacia productiva, opera cómodamente entre las máquinas. El desprecio por la memoria histórica habría que pensarlo como parte de la creciente mimetización de los hombres con las máquinas. Estas sólo necesitan la información necesaria para actuar en el presente. Y actúan bien. Las almas humanas, en cambio, languidecen si no se regocijan en el pasado.

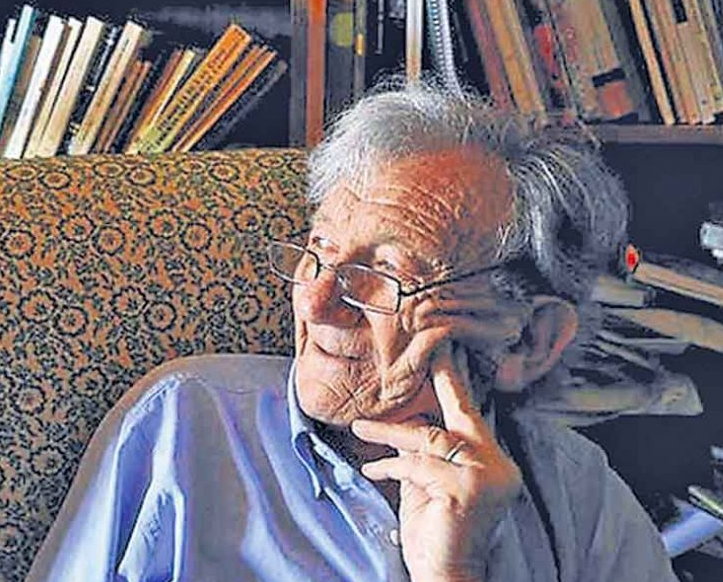

Héctor Schmucler

Ciudad futura, nº 1,

Buenos Aires, agosto de 1986

Descubre más desde Escritores del Mundo

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.