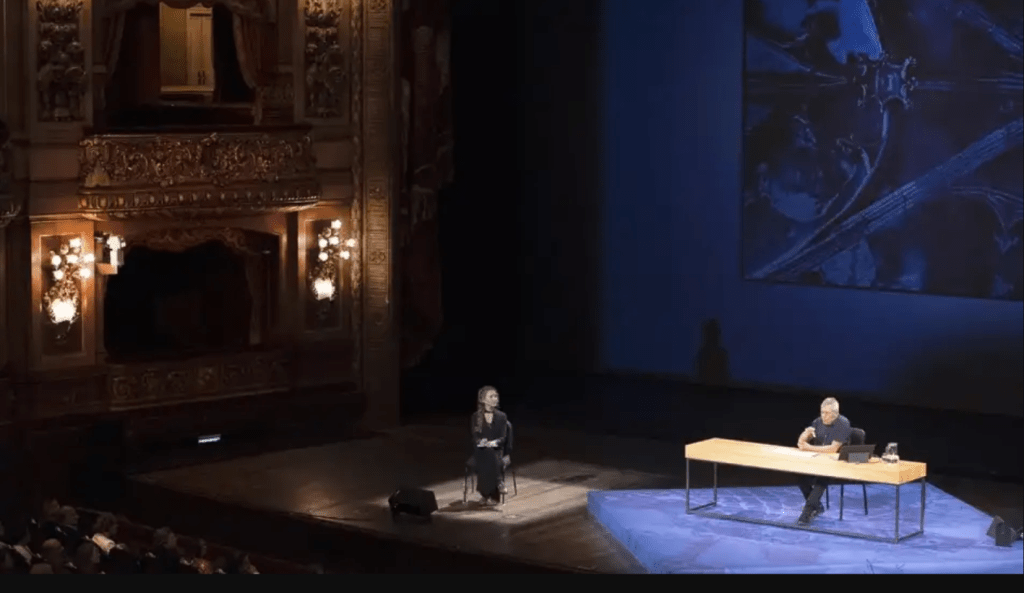

El 12 de octubre de 2022, Alessandro Baricco se presentó en el teatro Colón ante una audiencia de 2.500 personas para hablar Del Tiempo y el Amor. La idea que desarrolló con el único recurso de su voz (y una intérprete carismática) proponía pensar el tiempo como una experiencia imposible de compartir a menos que se tratara de la experiencia amorosa. Sólo en la intensidad del amor, podían dos seres humanos existir en el mismo momento

Eran cerca de las siete y media de la tarde cuando las breves cuadras que separaban mi auto del Teatro Colón, a donde iba a escuchar a Alessandro Baricco, quedaron de pronto suspendidas entre el día y la noche. Las lámparas del alumbrado público se sumaban a los rayos del sol que aún persistían en el cielo. Siempre me gustó que el día se desvaneciera lento hacia la noche, que se superpusieran y crearan ese momento en que todo es posible, volver y salir, comenzar y terminar. Y en mi camino todos parecían confirmar que había dos tiempos que se superponían. Sin embargo, al llegar a la esquina de Tucumán y Libertad, todos parecían ir al mismo lugar, atrás habían quedado los que se apuraban por volver a casa y los que salían a pasear.

Dentro del teatro ya era una misma luz la que caía sobre la señora de setenta y cuatro que buscaba su asiento en la platea, en palazos crema y chalina naranja, y sobre el muchacho de veinticinco, en jeans y camisa que se acomodaba en el paraíso. Entre el público se intuían diferencias, un halo invisible parecía dividir a los entusiastas de la literatura y a los amantes de la lírica; alguien había creído propicio incorporar la presentación sobre El Tiempo y el Amor, en el abono anual de “Intérpretes internacionales” de uno de los mejores teatros líricos del mundo.

La idea que Baricco iba a recorrer esa noche era que cada uno de nosotros vive en un tiempo propio, aislado del resto, en una experiencia de la historia que no logra sincronía más que en el amor. Comenzó con el relato de dos eventos históricos, la huida de Luis XVI hacia Varennes en 1791 y la muerte de Lev Tolstoi en Astapovo en 1910. Las dos historias se proponían de ejemplo sobre cómo el tiempo humano se fractura, produciendo territorios en los que dos realidades opuestas pueden ser ciertas. Las evidencias resultaron contundentes, aunque enseguida fueron superadas por lo que comenzaba a experimentarse en el teatro. Porque mientras el escritor hablaba y su intérprete lo seguía, la gente en la platea y los palcos asentía y sonreía, pero en la tertulia, la cazuela y el paraíso se multiplicaban los gestos de confusión.

– No se escucha, gritó alguien desde la tertulia. Y de inmediato se oyó el mismo reclamo desde el paraíso.

Creció un rumor desde distintos focos de las regiones más altas, y abajo un profundo silencio. El escritor se detuvo, levantó la vista y probó de nuevo. Y de nuevo. Hasta que su voz logró la proyección suficiente para que todas las regiones del teatro lo escucharan al unísono. Por fin, bajo la misma luz, las señoras y señores de porte erguido, los muchachitos y adolescentes que se inclinaban sobre las barandas de las galerías superiores, todos, también escuchábamos lo mismo. O al menos, eso creíamos.

Mientras Baricco relataba cómo Luis XVI y su familia habían escapado de palacio con toda la pompa de su condición y en contra de todo consejo, el público podía ver, sobre el telón de fondo, un mapa de Francia atravesado de ondas rojas. Cada una mostraba el tiempo que le había tomado a las lenguas asustadas e incrédulas esparcir la noticia de la huida del rey y derramar el caos región por región hasta llegar a la frontera. Podría imaginarse un hombre a caballo, subiendo colinas pedregosas para llegar al próximo pueblo y alertar de la desaparición del rey. A sus espaldas, Francia se desintegraba, pero frente a sus ojos el mundo aún estaba en calma. Él era el portador del caos, y como él, otros y otras, se desparramaban por el territorio a viva voz ¡El rey ha huido! Pensé que también sobre el auditorio habría podido trazarse un mapa de líneas rojas que midieran el tiempo que las voces del escritor y la intérprete tardaban en llegar, trazando vínculos entre las ubicaciones y el sector social… pero me equivocaba. En un mapa del teatro habríamos tenido dos oleajes en un movimiento dispar, una de las líneas habría marcado un avance salpicado, aquí y allá, pero la otra se habría expandido cubriéndolo todo. Francia podía medirse en un oleaje de tiempo, su territorio era surcado por voces que se expandían crispadas o susurrantes, cuerpos humanos que atravesaban distancias cortas y trazaban largos caminos para la lengua. Pero dentro de aquel teatro no había una lengua, había dos. El tiempo se fracturaba.

La ferita del tempo que proponía pensar el escritor podía entenderse mejor como un quiebre en la temporalidad de la voz, una grieta escalonada que seguía el derrotero de aquellos caminos atravesados por un cuerpo a la carrera hacia el encuentro con otro que continuaría su camino y así hasta llegar a las fronteras de la lengua. La experiencia temporal, pensada de esta manera, quedaba ligada de manera indisoluble al contacto, al intercambio que sucedía en la lengua, una y otra vez entre los jinetes en el camino. Pero en el Colón la situación era muy distinta: ese encuentro se parecía más a la ciudad sumergida en aquella doble luz que aún no es noche y ya no es día, y es también las dos cosas a la vez. Había instantes, dentro de la recámara, en los que el auditorio se suspendía en el silencio, anticipaba. Mientras el escritor hablaba, algunos le salían al encuentro y respondían a sus palabras desde sus butacas en ciertos gestos de complicidad, a la vez que otros quedaban aún suspendidos en la tensión anticipatoria hasta que la intérprete les salía al encuentro. Como si todos no encontráramos en una encrucijada del camino, llegando desde dos senderos que cada tanto se unían y nos permitían disfrutar juntos. Aunque, desde luego, no disfrutábamos exactamente de lo mismo.

Sentada en una de las galerías intermedias me preguntaba cómo era posible que el escritor de Seda propusiera que la forma de remediar aquella herida fuera el amor. Si Hélène, la amante esposa de Hervé Joncour, hubiera escuchado lo que su creador postulaba, le habría lanzado por la cabeza el estanque japonés en el que su marido soñaba a una mujer que jamás había conocido. Es evidente que, por adorable que fuera la idea de que dos enamorados inauguran un tempo che è tutto suo no es el deseo lo que altera las leyes de la física. Y ahí estaban para probarlo incluso los ejemplos ofrecidos por el propio Baricco, El Amor en Tiempos del Cólera, Romeo y Julieta y la Odisea.

El Amor en Tiempos del Cólera resultó inesperado porque me daba la razón que le despojaba a Baricco. Su lectura se centraba en el momento final de la historia, cuando los amantes ya juntos a bordo del Nueva Fidelidad navegan río arriba y abajo, hasta que el capitán pregunta cuánto más pretendía el enamorado seguir con esta travesía y Florentino Ariza la responde toda la vida. Es cierto que en ese ir y venir de la nave, aislados de toda molestia externa por la bandera de la enfermedad, podían compartir los días que les quedaran al margen del transcurrir de la historia en tierra firme, pero esos días no se inauguran en el barco. La suspensión del tiempo propia de los enamorados, el éxtasis que cancela la percepción de todo lo que queda más allá de esa piel y de este abrazo, se había construido mucho antes, en las cartas que Florentino le escribía a Fermina apartado de todo y que ella leía encerrada en su habitación lejos hasta de su familia. En esos momentos en que ambos sostenían el papel en las manos, existía el tiempo al margen del tiempo, en las historias que se contaban y que leían, porque aunque la experiencia de la lectura no consigue nunca ser simultánea. En la hoja conviven restos de un cuerpo y de otro, se produce un encuentro material que, en este caso, inauguraba una nueva temporalidad, una última nueva forma de estar juntos. Cuando cada uno se apartaba de los demás para escribir o leer, estaba con el otro y el transcurrir del mundo desaparecía.

Por muy extraño que haya sido encontrar a García Márquez en italiano, el verdadero encanto se dio con la lectura de Romeo y Julieta, porque cuando el escritor recitó los versos que Julieta dedica a Romeo la primera noche de sus encuentros, el público se fracturó otra vez y susurró en una tercera lengua un murmullo que partía de todos lados y de ninguno. Parting is such sweet sorrow, That I shall say good night till it be morrow. Era la voz, una vez más. Nosotros, el auditorio devenido coro y esos territorios en los que trazábamos recorridos donde encontrarnos, desafiábamos la hipótesis del amor porque era en aquel decir adiós y en este recitar el adiós que el encuentro se dilataba, no era el amor jugando con el tiempo, era la voz. Pero en seguida los caminos se distanciaban, hablaba Baricco, hablaba la intérprete, el coro se desvanecía y volvía a ser auditorio y a trazar caminos en cada lengua. No se trataba tanto de la posibilidad del abrazo de Ulises y Penélope después de que él volviera de Troya a veinte años de haber partido, sino de que Atenea, diosa a la cual había servido, le había concedido una noche más extensa en la que Aurora no dejaría que su carroza atravesara el cielo hasta que los amantes no hubieran dejado de contarse historias. No era, y nunca había sido, solo el amor lo que había hilvanado el tiempo uniendo los cuerpos, permitiendo la presencia plena en el mismo lugar y al mismo tiempo, había sido la lengua, la voz, la letra. La evidencia era ese auditorio tan dispar en un silencio al unísono, respirando con suavidad para escuchar mejor.

Baricco proponía el amor como un nudo de intensidad en el continuo del hilo de la Historia, pero lo que sucedía era mucho más que eso, era un nipponia de historias que entendía que el verdadero territorio era la lengua, era en ella donde se dieron todos y cada uno de esos encuentros intensos capaces de detener el tiempo, tanto como los fugaces que hicieron avanzar la Historia. El escritor hablaba y, a su lado, la intérprete trazaba un camino contiguo, nunca el mismo, nunca igual, pero que llegaba al mismo sentido, ¿o no? Había dos lenguas y una historia, a veces hubo tres lenguas y siempre, una historia. Podría decirse que cada una de las historias que se contó aquella noche era la misma, repetida a lo largo del tiempo, cambiando las lenguas por las que llegábamos a ellas. Si algo quedaba claro era que la lengua no es un medio por el que la historia viaja, sino el territorio en el que nos encontramos.

Cuando la velada concluyó, cada uno salió por la puerta y las escaleras asignadas a su ubicación en el teatro. Mientras bajaba los seis pisos, cruzaba gente de todo porte y vestimenta, y me preguntaba quiénes habrían sido aquella noche mis compañeros de viaje, con quienes habría recitado aquellos versos, con quiénes las risas de los gestos entre el escritor y la intérprete.

María José Schamun

Buenos Aires, EdM, noviembre 2022

Descubre más desde Escritores del Mundo

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.