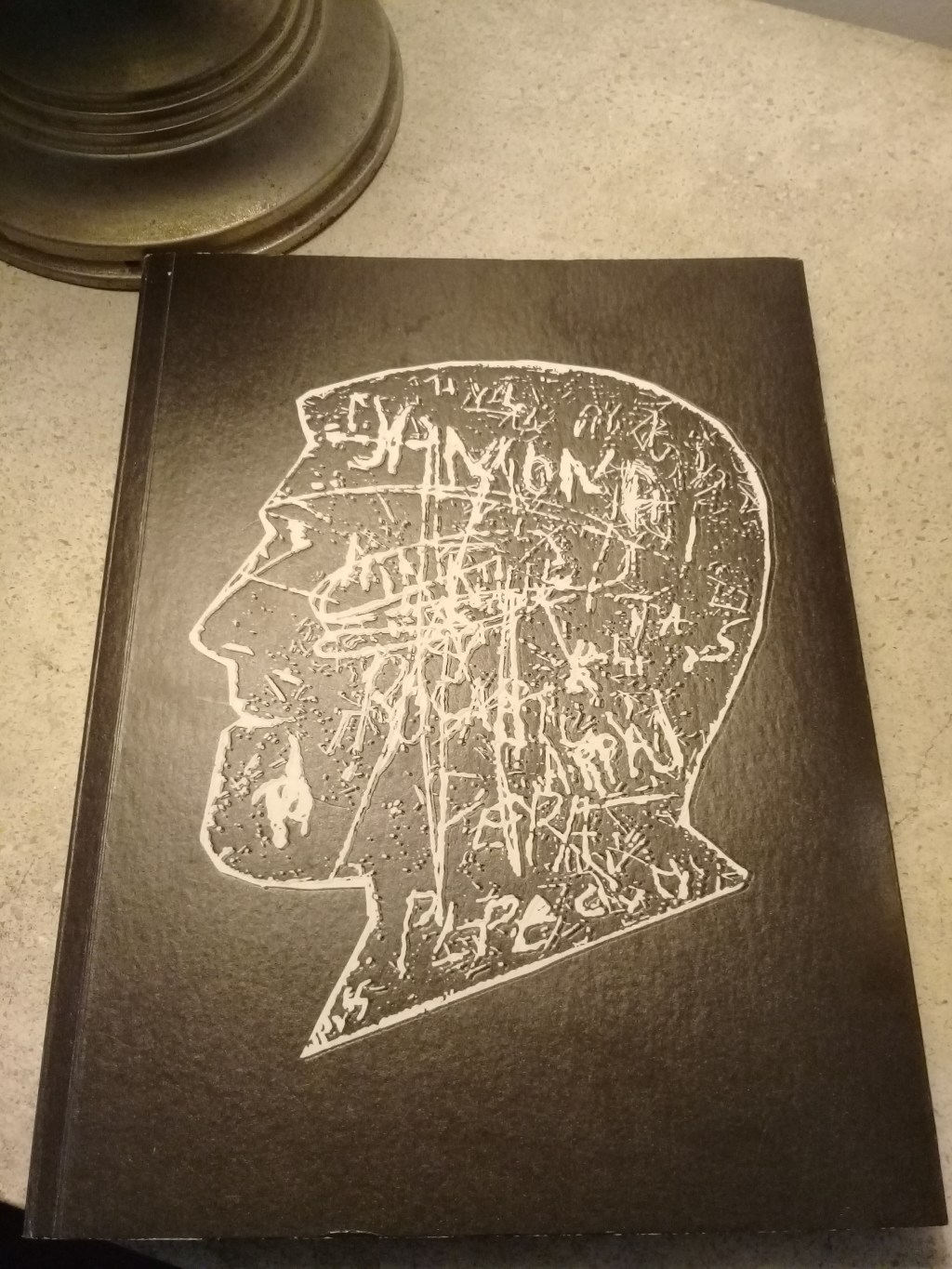

La carta perdida es un volumen de relatos de quince autores argentinos editado por Fundación Andreani y compilado por María Gainza que surge como resultado de una experiencia lúdica con un grupo de lectores que se prestó al juego, a veces sin saberlo, entre finales de 2021 y comienzos de 2022. Los relatos llegaron por correo, sí, pero ¿es suficiente para llamarlos cartas?

En algún momento, las cartas fueron testimonio de un cuerpo. Una espalda se había reclinado sobre una tabla de materiales variables y una mano había deslizado un instrumento de punta afilada (con o sin tinta, ya se verá) sobre una superficie sensible. Así, cada época urdió una red digna de Aracne en la que se contaba a sí misma en reclamos, confesiones, explicaciones, anécdotas, indicaciones… ¿Qué era una carta para esas personas? Probablemente, solo una manera de hacer llegar los pensamientos más allá del límite de la voz. Los albañiles egipcios escuchaban las incisiones de la arcilla que les indicaban dónde dejar sus instrumentos, los generales britanos percibían los gestos de sus superiores en la tinta esparcida sobre el caro papiro y, en cada ocasión, había un cuerpo que se hacía presente por medio de un elemento que lo suplía, había una representación capaz de conjurar al ausente. La forma humana de la ubicuidad, eso eran las cartas.

Pero las cartas han muerto, o agonizan, nos dice María Gainza en el prólogo al volumen de relatos que compiló para Fundación Andreani. Y los lectores, muchos de los que participamos de la experiencia que llevó a la creación de ese libro, nos preguntamos con un poco de desazón, ¿por qué? Tal vez porque dos mil quinientos años después de aquellas tablillas de arcilla, la técnica industrial nos permite una ubicuidad instantánea. Ya ni siquiera es necesario reemplazar la voz, enviamos mensajes de audio y los enormes sistemas de comunicación terrestre, material y tangible, que solían llevar y traer mensajes escritos de todo tipo, ahora llevan y traen paquetes. Esas encomiendas son, justamente, el efecto de una presencia tan ubicua que es casi imposible de fijar, ¿estamos ahí donde nuestro cuerpo se asienta? ¿O estamos comprando un pantalón en una tienda “en la nube” que nos llega mañana a la puerta de casa? En la nube, nada más fugaz que una formación de volutas de vapor. Ahí estamos, eso somos.

Tal vez, la experiencia que María Gainza y Fundación Andreani organizaron para los lectores entre 2021 y 2022 logró algo que no se proponía, ¿o sí? Nos conjuró a un tipo de presencia más antigua, a bajar de las nubes y reconocer el cuerpo. Había un otro que reclamaba una lectura que era necesario sostener no solo entre las manos, sino a través del tiempo y en medio de la incertidumbre, y para sostener hace falta ser mucho más contundente que volutas de vapor.

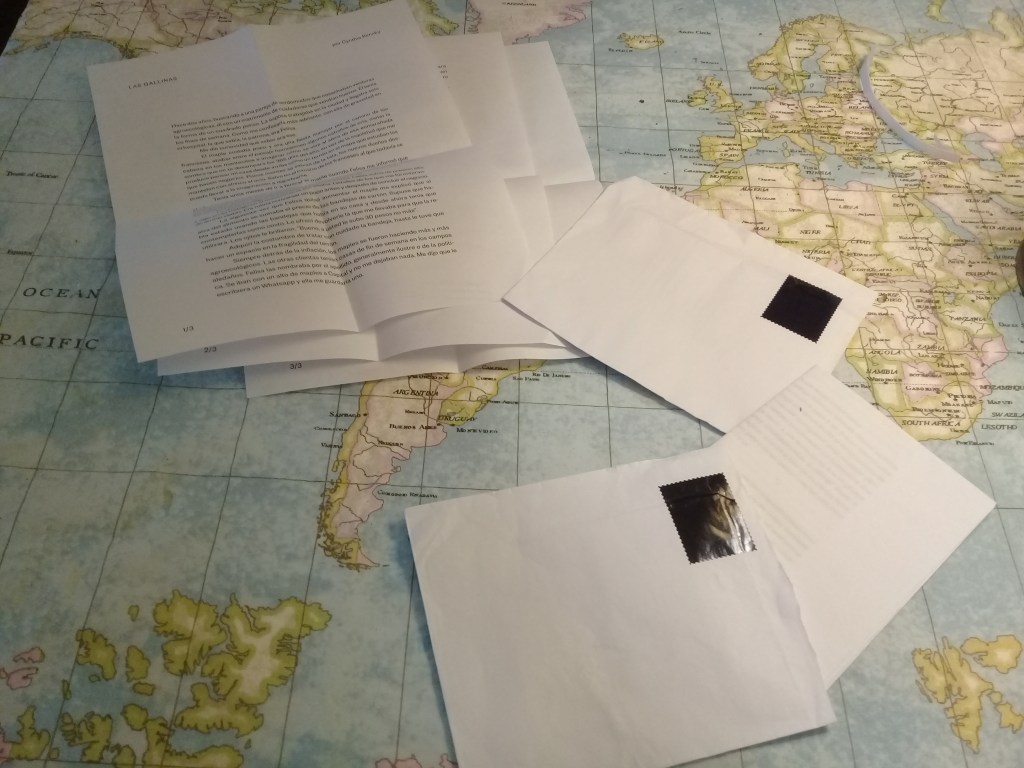

Hacia fines de 2021 y durante comienzos de 2022, desde una sucursal desconocida de Correo Andreani, se despacharon sobres y sobres que contenían textos literarios de escritores argentinos. Quienes recibieron esos sobres, se encontraron con ellos en sus buzones, debajo de sus puertas o, incluso tal vez, en la mano del portero de manera imprevista. Nada había anunciado su llegada. Cada una de las cartas arribó a destino con el nombre preciso del destinatario en su anverso, pero sin remitente y con una estampilla negra en el frente. Ninguno de los destinatarios sospechó que cientos de cartas iguales se esparcían por el territorio del país, como tampoco lograron determinar de dónde venían o qué propósito perseguían.

Cientos de personas bajaron de la nube y se hicieron carne, huesos que sostenían papeles en los que se leía un título y un nombre. Alguien les había mandado un relato. El argumento de aquel primer texto acompañaba a un hombre en sus vicisitudes para recuperar unas cartas de juventud que, al igual que solía suceder en la vida real, estaban vinculadas a una relación amorosa. Como era esperable, terminada la juventud y la relación, las cartas le causaban vergüenza. Al protagonista le costaba reconocerse en aquellas palabras, lo forzaban a admitir que alguna vez había sido otra persona. Esos papeles eran la evidencia de una vida que lo avergonzaba y que prefería entregar a la compasión del olvido o, al menos, a la tergiversada versión de los recuerdos. La distancia en el tiempo marcaba una diferencia intolerable consigo mismo, se veía otro y le disgustaba sentirse ajeno. La destrucción de esas cartas era la única idea que pensó, una opción factible en tiempos de mensaje materiales alojados en un solo punto del espacio, a diferencia de los mensajes de la nube que, a costa de perder el cuerpo, ganan eternidad: no se puede eliminar lo que está en todas partes y en ninguna.

El segundo sobre que llegó, trajo una historia que se centraba en el encuentro fortuito y la consiguiente amistad entre la narradora y un matrimonio de almaceneros de campo. La distancia con la ciudad y sus costumbres, la amabilidad típica de la gente acostumbrada a la sociabilidad recurrente con las mismas personas, se veía de pronto interrumpida por el uso de los mensajes de texto. No era la enfermedad del marido, que funcionaba más como excusa, sino esos mensajes que, muchas veces, queremos pensar como émulos de los telegramas, lo que irrumpía en sus vidas y llevaba al desenlace. Los protagonistas introducían esos mensajes luminosos, que nada guardan del remitente, en el lugar donde había estado alguna vez la relación cara a cara, y la distancia se volvía insalvable a tal extremo que resultaba imposible saber dónde se encontraban remitente y destinatario cuando los mensajes se emitían. El relato se movía de la completa presencia a una ubicuidad ausente que contrastó con el texto que llegó en el tercer sobre. Esta vez, dos niños se encontraban en una plaza para continuar una historia de amor, deseo y desencuentro que había comenzado en las páginas de un libro hacía doscientos años. La ficción, volcada hacia el suceder del mundo, explicaba la repentina luz de sol sobre el vestido de encaje de la niña y la fascinación que había llevado al narrador a una valentía sorprendente. Los protagonistas no se dispersaban hacia el espacio, sino que insistían en el tiempo, una y otra vez encarnaban en sí mismos, insistían en el cuerpo.

Los lectores debimos esperar hasta el cuarto sobre para encontrar un texto que seguía las pautas formales de las cartas de antes, esas que de tan codificadas prestaron su forma a la literatura, como pasaba en este caso. Frente al texto, cabía la pregunta que nadie se había hecho hasta ese momento, ¿terminaríamos sosteniendo una novela epistolar entre las manos? ¿De eso se trataba este juego? Que cada uno de los textos era parte de un volumen más extenso, no era una duda de nadie, en todo caso, intrigaba el alma del conjunto. Por lo pronto, en este texto, una mujer le comentaba a su madre la suerte que habían sufrido dos habitantes del pueblo antiguo. Dos indeseables, acusados de robo y estafa, más preocupados por el dinero que por su propio aseo, habían muerto como habían vivido, de manera promiscua y violenta, pero en cumplimiento de sus promesas: en libertad. Remitente y destinataria estaban conjuradas en la voz de una sola, y ambas se abismaban en los procedimientos de la ficción que hacían que los lectores se preguntaran quién conjuraba su existencia en aquellos textos que les llegaban. El remitente de aquellos envíos literarios se mantenía esquivo, en la relación que estas lecturas proponían, sólo se hacía presente uno, el lector. Sin embargo, la experiencia con la literatura devolvía a esos lectores a la dimensión comunitaria, a la experiencia de un mundo compartido y a la posibilidad de compartir la experiencia.

En el siguiente relato, el protagonista también era un indeseable, un ser malformado que se percibía monstruoso y esquivaba todo contacto o conversación, excepto con su esposa y su mejor amigo. La trama giraba en torno a la sospecha de que, incluso para ese único amigo, él era una presencia repulsiva, imposible de tolerar siquiera como contraste con su propia belleza. El protagonista intuía que debía enfrentar su imagen para conocer la medida de su ignominia, aun cuando nada pudiera hacer para salvarla. El cuerpo, ahora, estaba tan presente que era imposible ignorarlo y el personaje aparecía replegado dentro de sí con una intensidad que se le volvía obstáculo para vincularse con los demás. De un modo inverso, la protagonista del sexto relato se desdoblaba en un tumulto de amantes en torno a una ausencia última y definitiva. El texto imitaba el formato de la carta del mismo modo que los asistentes al velatorio desarrollaban las actuaciones esperadas y calculadas a cada una, ensayaban la vida como el guión de una película codificada al punto de la parodia. Sin embargo, la trama delineaba también una ausencia que dolía, una incertidumbre de tiempo vacío que se prolongaba sin fin y que, en otra de las historias, no era motivo de aflicción sino de tranquilidad. La distancia definitiva de la ciudad, el alejamiento de la muchedumbre, le permitía al protagonista de otro relato en forma de carta, entrar en contacto con otras personas. El remitente refería estos hechos a un hombre ausente que se adivinaba como destinatario de un deseo inconfesado e insatisfecho, causante de un dolor que la distancia atemperaba. El protagonista decidía instalarse por tiempo indefinido en un barrio que comenzaba a construirse y urdía sobre una pared despojada de detalles, futuros posibles que sólo el ocio permitía. Una mirada muy similar a la del siguiente relato en el que una madre, a la orilla del mar, se debatía entre la relajación de sus músculos y la de su mente. La imposibilidad de ahuyentar el pensamiento fatídico y de entregarse al placer de los sentidos se alzaba como una frustración que transformaba el tiempo del ocio en momentos de tensión. La gente, la clave estaba en la muchedumbre citadina que se trasladaba, en masa, a ese otro lugar en el que su presencia anulaba la posibilidad de conexión con otro ritmo y otro tiempo, anulaba la ausencia, la distancia entre las personas. Ese amontonamiento también era una presencia fatídica en el décimo relato. Si bien el protagonista elaboraba una digresión sobre los efectos de la puntualidad o su falta, el discurso giraba en torno a la posibilidad del encuentro y los posibles malentendidos que podían alterarlo. El crecimiento exponencial de las plazas habitacionales de la ciudad era un factor que, al parecer del narrador, extendía los tiempos interponiendo cuerpos que, a pesar de todo, no eran presencias sino obstáculos para el encuentro deseado.

Los relatos, sin embargo, iban en la dirección inversa. Poco a poco construían una presencia, cobraban “volumen” y sentido. La recurrencia de las ausencias, las distancias, los cuerpos, eran esperables cuando el tema convocante era “la carta”, pero se trataba de algo más, de una coherencia que excedía a la simple repetición. ¿Podía tratarse del último ejemplar de una novela epistolar?

El conjunto tenía un punto álgido, una inflexión que se proponía como clave de lectura. Era el octavo relato. En él, Delia Ingenieros, mujer del mundo real, persona de carne y hueso, era robada para el mundo ficcional en el que vivía una vida tan similar a la suya que hasta parecía una copia. Sin embargo, mientras la Delia de carne fue mudando intereses y, quién sabe, hasta perdiendo un poco la cabeza a la obsesión del sentido; la Delia de letras desplegaba en el papel dos vidas como alas, adheridas a un centro que era la búsqueda del sentido del mundo. La protagonista avanzaba en el descubrimiento del mundo, estudiando la naturaleza, el lenguaje y algunas lenguas, la literatura y, finalmente la magia, buscando ese otro extremo que la completaba. Como un par de alas, las vidas de Delia se plegaban y se distanciaban, permitiéndole recorrer las áreas más dispares del saber humano, convertida en una especie de mujer pájaro. Eso mismo era lo que sucedía con ese conjunto de relatos que se volvían volumen, que se hacían corpus: en el centro del conjunto, el relato octavo articulaba dos alas de siete textos a cada lado. ¿Cuántas vidas podíamos experimentar los lectores aferrados a esas alas de papel? ¿O se trataba, como en una novela epistolar clásica, de la posibilidad de acceder a los pensamientos y la experiencia íntima de nuestro remitente?

Hubo, en uno de los sobres, una protagonista que se ignoraba centro de su propia historia, una madre que construía la ausencia dentro de sí misma para poder alejarse del mundo. En esa ausencia que buscaba crear, la hija reconocía la fuerza de las violencias a las que había sobrevivido e intuía la tensión entre la esperanza y el abandono frente al abismo de un día más. Como contracara, la adoración de la hija se ajustaba a una distancia que la madre imponía como condición para no caer al abismo, y en la que podía ver la fuerza feroz que esa mujer adormecía con fármacos para ganar algo de calma a cambio de algo de vida. Hubo también un hombre que hizo música para los pájaros, que demoró cada punto final de toda partitura, como si en el narrar su música le fuera la vida, como si la interpretación musical no estuviera destinada a oídos humanos, sino a quienes habían inventado la música. Ese hombre había cifrado su felicidad en la falta, porque el único modo de seguir viviendo era tratar de completarla. Eran dos modos de respirar en la ausencia.

Unos sobres antes de que llegara el anteúltimo, llegó un personaje contrariado. su experiencia de lectura de los textos de Clarice Lispector no se condecía con la opinión de quienes más sabían, y ofuscada por esa diferencia, se había alejado de su obra hasta que una referencia ineludible la obligó a volver. Sara Gallardo opinaba bien y la lectora se veía ante el inminente peligro de dejar de admirar a Gallardo, o asumir que su propia lectura era deficiente. Decidía entonces abordar nuevamente los textos de Lispector para encontrar tensiones y belleza ahí donde podía ignorar las contradicciones, iba y venía por los relatos construyendo una trama vital de la autora que evidenciaba las variaciones del pensamiento y las posibilidades de la literatura de construir espacios discordantes. Daba bordes a un espacio en el que su descontento pudiera convivir con la admiración a Gallardo, leer sosteniendo la tensión como clave, la incertidumbre como constante y los vacíos como la posibilidad de sentido, como el espacio donde desplegar alas. Un modo de habitar el texto, de ubicarse en la palabra del otro. Como contrapartida, el anteúltimo sobre, trajo la historia de un hombre que descubría todo lo que deseaba se volvía realidad, pero si esos deseos eran demasiado grandes, su materialización se desviaba. Pronto comenzaron a suceder desgracias, y la voluntad de aprovechar los desvíos generaba problemas más graves, hasta que, finalmente, el protagonista se encontraba como Midas, rodeado de deseos que lo alejaban de su satisfacción. Cada gesto o pensamiento corría el riesgo de ver realizado un deseo que se volvía en su contra. El personaje se replegaba dentro de sí para salvarse, para concentrar su pensamiento en un solo punto y no llenar la ausencia de deseo. Todos y cada uno de los personajes de estos textos deseaban y ese deseo se contraponía a la imposición de la ausencia: mientras el primero movía la trama en busca de una completud, la segunda inmovilizaba. Claro que sus efectos podían ser imprevistos y hasta sorprendentes.

Por fortuna, una mañana de verano, un camioncito se detuvo en la puerta de la casa de los lectores. El conductor bajó. Estaba vestido de azul, llevaba una gorra y un abultado morral de cuero marrón. Buscó el timbre escondido detrás de la enredadera y, como muchas veces sucede en este país, el timbre estaba roto. Esta carta, por su sobriedad, por su peso, era importante. Todos los lectores supimos que éste era el extremo de la otra ala. Era el último relato. El conjunto se completaba.

En él, el espacio físico revestía un misterio de la existencia. Un comerciante encontraba una nube inexplicable que no estaba seguro de que existiera, pero sí de que solo apareciese frente a su local. Desesperado, acudía a un médico de cuestionables credenciales quien, en primer lugar, negaba que se tratase de los espíritus subatómicos que su teoría postulaba, pero lentamente iba aceptando sin afirmarlo que la música que emitían esos espíritus y que mantenían todo el cosmos en tensión, habría podido hacerse visible para el ojo sensibilizado. El comerciante se horrorizaba de su anormalidad, incluso cuando habría sido una ventaja porque le habría permitido ver lo que otros no podían. Estos seres imperceptibles serían la garantía de coherencia del universo, sin su música, la nada se abatiría sobre la materia desintegrándola. El comerciante ya no escuchaba, el doctor hablaba solo para quien estuviera leyendo el relato y sonreía de costado, como el taimado que era.

El conjunto, entonces, terminaba con un desafío que se proyectaba hacia la siguiente etapa de la experiencia. Todos los relatos fueron, efectivamente, compilados en un volumen físico, agrupados uno detrás del otro en el mismo orden en que habían sido enviados, y componían ahora un libro de naturaleza cuestionable. ¿Se trataba de una caprichosa compilación de relatos, producto del azar? ¿Podía pensarse en una novela epistolar?

De las dos opciones, me vuelco por la segunda. Sí, lo sé, se me dirá que son relatos de autores conocidos, que no es María Gainza quien escribe con la máscara de alias ficcionalizados para un juego carnavalesco. Sin embargo, ¿qué es una carta para nosotros? Probablemente, aun sea una manera de hacer llegar experiencias personales a quienes comparten nuestras referencias, a esos lectores que pueden reponer la información de los silenciosos márgenes de nuestras hojas. Si como Gainza aclara en el prólogo, ésta es una selección de sus autores favoritos, es acertado pensar que está compartiendo su propia experiencia de lectura. Son textos de autores argentinos, que llegaron a una comunidad de lectores argentinos relacionados -de un modo u otro- con el mundo de las letras, una comunidad que comparte referencias. ¿Qué nos impide entender cada uno de los textos recibidos como fragmentos de una experiencia con la literatura argentina contemporánea? En ese caso, ¿no estaríamos hablando de la expresión de una experiencia íntima? ¿O podemos, de verdad y con justicia, creer que la lectura que lleva a seleccionar un corpus, no deja su impronta, como restos de huellas dactilares en la arcilla de las tablillas egipcias? Hay pocas experiencias más personales que la lectura, ya sea en su plano material, sintiendo la textura del papel y la intensidad del tono de la tinta; como en el intelectual, sobrevolando en todos los sentidos las rutas trazadas por la tinta. De un extremo al otro de la ruta trazada por cada sentido, hay intersecciones en las que otras lecturas se cruzan y así se traman redes en las que una comunidad reclama, confiesa, explica, relata, indica.

Es la experiencia previa a la compilación, entonces, lo que tiene el poder de transformarla en novela epistolar, si aceptamos la puesta en abismo que llevó a las cartas a volverse literatura y a la literatura a volverse carta, para poder, finalmente, volver a ser literatura.

María José Schamun

Buenos Aires, EdM, mayo 2022

Nota:

Los autores compilados en orden de aparición son Martín Rejtman, Cynthia Rimsky, Fabio Kacero, María Martoccia, Flavio Lo Presti, Luis Chitarroni, Federico Flaco, Miguel Vitagliano, Valeria Tentoni, Mauro Libertella, Ezequiel Alemián, Camila Fabbri, Marina Closs, Sergio Bizzio y Gustavo Ferreyra.

Descubre más desde Escritores del Mundo

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.